この人生の中で誰もが一度ならず、「謙虚になりたい」と感じたことがあると思います。

特に傲慢👺になったりして、鼻を折った時などは……

しかし、打撃を受けた時には謙虚でありたいと反省するも、また同じ過ちを繰り返すこともしばしば……

では、どうすれば謙虚であり続けることができるのでしょうか?

『あるヨギの自叙伝』で紹介されているラム・ゴパール・ムズンダー、通称「眠らぬ聖者」は、驚くほどの深い謙虚さを教えてくれます。

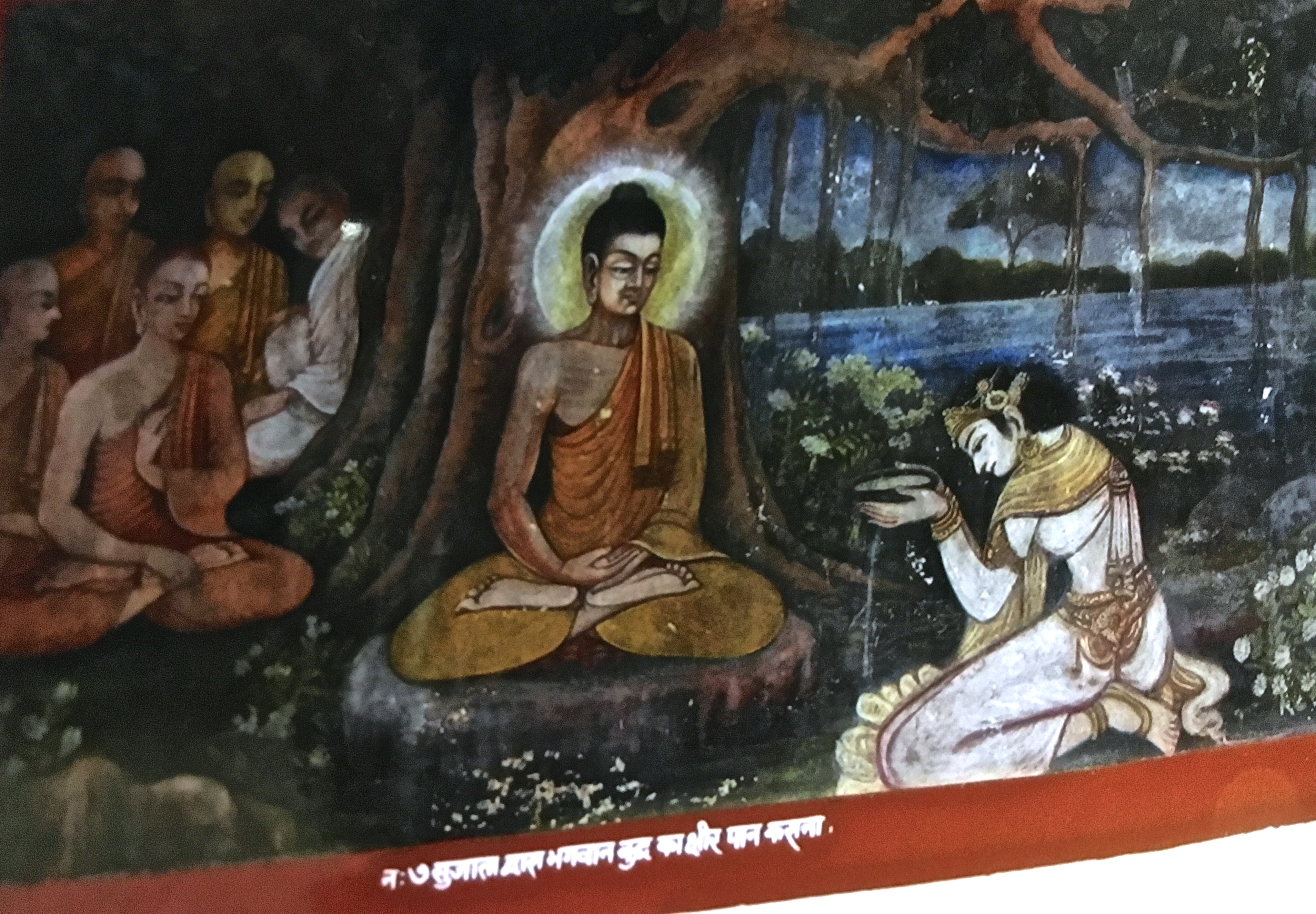

若き日のヨーガーナンダは、人里離れた洞窟で長年クリヤー・ヨーガを行じて魂の目覚めを得たラム・ゴパール・ムズンダーという聖者に会いにいきます。

その途中、タラケシュワのヒンドゥー教の崇拝を集めている寺院に詣でるも、ヨーガーナンダはその祭壇の丸い石に頭を下げる気持ちになれず、寺院を出ます。

その後ヨーガーナンダは一人の男に道を尋ねてラム・ゴパールの家を目指すも一向に辿り着くことができす、灼熱の太陽の下、2日かけてやっとラム・ゴパールに会うことができました。

しかし、会ったばかりのラム・ゴパールは唐突にこう言います。

「ところでお前は、神はどこにおられると思っているのだね?」

「そうですね……神は私の内にもおられますし、また、すべてのものの内にも宿っておられます」

「では、どうして昨日タラケシュワの寺院で、石のシンボルに宿る神にお前はひざまずかなかったのだ? その傲慢さに対する罰として、お前はあのいたずら者から間違った道を教えられたのだ。おかげで今日もずいぶん苦しい思いをしたはずだ」

この会話の後、ラム・ゴパールはヨーガーナンダを家に招き、二人は4時間瞑想し、夕食を共にします。

この聖者は、岩屋で20年間毎日18時間、洞窟で25年間毎日20時間ずつ瞑想していましたが、それをまだ「わずかな瞑想をしただけで、はたしてどれだけ神に歓ばれているだろうか疑問に思っているのだ」と言います。

ヨーガーナンダは思わず、「先生は、そんなにも長い瞑想をなさって、それでもまだ神の愛がしっかりと確かめられないとおっしゃるのですか? それでは我々のような凡人はいったいどうしたらよいのでしょう!」とびっくりして尋ねると、ラム・ゴパールは次のように答えました。

「若者よ、神は永遠無限のものではないか。その神を、わずか四十年や五十年の瞑想で完全に知ろうなどと望むことが、そもそも無理というものだ。しかしババジは、われわれが少しでも瞑想すれば、死と死後に対する深刻な恐怖から救われる、と保証してくださった。お前の霊的修行の目標を、無限の神との合一に置きなさい。途中の小さな山々には目をくれず、ひたすらこの最高の目標に向かって努力すれば、お前は必ずそれを達成することができる」

そして毛布の上に横になって眠りに就いたヨーガーナンダに、ラム・ゴパールは次のように話しかかけます。

「まだ眠らないのか?」

「先生、どうして眠れましょう? 目を閉じても開いても、まばゆい光が私を取り囲んでいるのです」

翌日、もう一度例の寺院に詣でて、その祭壇の丸い石にひれ伏したヨーガーナンダ――

今回このエピソードを読んで私は、自分と同じ名前が付いている聖者ラム・ゴパールから、神への不断の瞑想と礼拝、それこそが謙虚さを深め、謙虚であり続ける秘訣であると学ばせていただきました。

ゴーパーラ