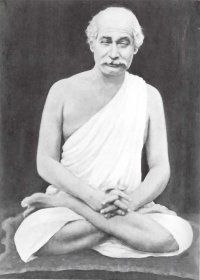

ヨーガは、真実に目覚めるための数千年の古代から伝わる霊的な道です。ヨーガを学ぶには、ヨーガを成就したグルが不可欠です。言葉を超えたグルの導きは、道を歩もうとする私たちにとってはかけがえのないものとなります。サットサンガ(真理の集い)とは師を囲んでの神聖な集まりのことであり、師から直接教えを授かる最も大切な学びの場として位置づけられています。

パラマハンサ・ヨガナンダの『あるヨギの自叙伝』には、「クリヤヨーガ(実行のヨーガ)」という教えが際立っていることは、本を読んだ方なら誰しもが感じるところだと思います。しかしながら、その内容は「秘法」ということで、開示されてはいません。

では、なぜクリヤヨーガは秘法とされているのでしょうか?

今回のサットサンガでは、クリヤヨーガの秘法たる所以(ゆえん)が明らかにされました。

サットサンガの前半、真理の教えを実践しようとするも、日常の思いや行為がなかなか変えられないという質問が続きました。師はそれに対して、「本当に生きているという意味とは何なんだろうと。誰が生きているのか。そういう根本的なことをもっと真剣に捉えないといけない。それはすぐには理解できることではないかもしれません。それでも自分自身にそれを問いかけていくことが大事です」と述べられ、この人生の命題の答えを見つけるには「訓練」――アーサナはもちろんのこと、ヤマ・ニヤマ(禁戒・勧戒)といった日常における心の働きの訓練――それが最も大切で、その訓練によって瞑想の土台がつくられると説かれました。

会の終盤からは、ブラフマチャリヤ(純潔)の実践など、ヤマ・ニヤマに関する質問が続き、『あるヨギの自叙伝』を読み返しているというゴーパーラが、「クリヤヨーガは秘法といわれていますが、やはりヤマ・ニヤマのところが大きいですか」と質問する。

「大きいです。ヨーガは特にクリヤヨーガ――クリヤというのは実行するとか実践するとかいう意味合いです――実践的ヨーガ、実行のヨーガというふうに訳されるでしょう。そこでは毎日実行すべきものとして、聖典の学習、それから何らかの肉体をともなう修行、訓練、そして神への祈念、瞑想、その三本柱を特に取り上げてクリヤヨーガというふうにいっています。ヨガナンダが本の中でクリヤヨーガというものを初めて西洋に紹介をしたのです。ヨーガそのものを具体的に実際的に紹介したといってもいい。教えとしてはヴィヴェーカーナンダがその先駆であったけれども、それをより実践的なかたちで、つまり弟子たちを育てていくという使命を担ってアメリカに渡ったわけです。その中でヨーガというものをより実際的にしていくためにクリヤヨーガという言葉を使ったのだろうと思う。単なる知的な理解だけではなくて、ヨーガを実践していくという、実践することがヨーガですよということを、みんなに実践を求めた。それだからクリヤヨーガという教えがひと際、あの本の中で際立っている。内容はさっき言った三つの柱を中心としていますが、その毎日肉体をともなう何らかの訓練、修行という意味はアーサナやプラーナーヤーマも指しますし、それからヤマ・ニヤマにおける行為のあり方、これも含んでいるのです。それもあって実践、実際的実践になるわけですから。そして、あえて本ではつまびらかにそれらの内容を教えなかったことには理由があって、これはやはり本当に求める者でないとそれを実践できないから。単なる興味本位の知識としてそれらを知ることでは何の意味もない。だからその真実というもの、真理というものに並々ならぬ関心を抱いて、そしていわばヨガナンダの弟子となり、悟りを求める、実践を行なう者たちに初めてその内容が教えられていくという、そんな手順だったと思う」

ヨーガとは知的理解ではないクリヤ、即ち実行・実践であり、そしてそれを可能にするのは、真理を求める並々ならぬ思いである――

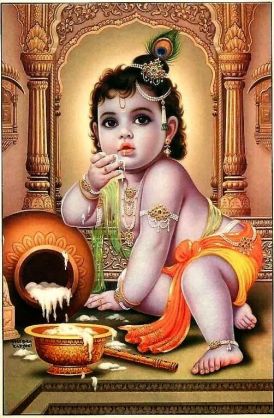

最後に師は、純粋な求道者の象徴ナチケータスについて説かれます。

「以前、『アムリタ――不死ーー』という聖劇をみんながやってくれたのですけれど、あの中でナチケータスという少年が死神の下に送られて、死神から真理を教えられるというくだりがありました。ナチケータスが死の国に行った時に、たまたま死神が不在で、三日三晩待っていたという逸話があります。その三日三晩というのは伝統的な習わしなのです。これは仏教の方にも伝わっていまして、禅宗なんかでは弟子入り、入門をしようと思えば、三日間門前で待っていなきゃいけない。つまり、その者の真剣さというか熱意とか本気とか、そういうものが試されるわけです。そうして三日を過ぎて初めて入門という門を入ることを許される。そんなふうにクリヤヨーガもそういうところを表しているんだと思います」

秘法とは隠されたものではない、求める者の真剣さによって開示される!

どんな状況でも、どんな誘惑がやってきても、ナチケータスが死の秘密という真理だけを求めたように、その門戸をノックし、神だけを叫び続けることができるか?

切に真理だけを求める真剣さと日々の実践、それこそがヨーガの秘法であると学んだサットサンガでした。

ゴーパーラ