想いが溢れる。

ヨーガを実践にするにつれ、時に強烈にそれが起こるようになりました。

ヨーガに出会う前は、その時々の感情が昂り、爆発してしまうこともありました。嬉しい、腹立たしい、悲しい・・・種類は違えど、感情が昂っておさまった後に残るのは虚しさが多かったように思います。

今も感情が昂ることがなくなったわけではありませんが、以前のような感覚とは異なる想いが湧いてくることがあります。胸の奥がじーんとするような、それは愛しいような感じもするし、ひと言では言い表せない感じ。その想いがあるだけで揺るぎのない安心を感じるというか。胸の奥から自ずと湧き上がってくるものが、ただ在る、という感覚です。

その想いが強く溢れ出てくるのは、師であるヨギさんのお姿を目の前にしている時。お姿は見えなくてもヨギさんのことを想う時。そして、ともに学び実践しているとグルバイ(兄弟姉妹弟子)と一緒にいる時。

東京では、2月末から新型コロナウイルス感染症の影響で、グルバイと会うこともままならない状況となりました。クラスもなく、こんなにも長く誰とも会えないのは初めてのことです。

また、私は鍼灸師として働いていますが、心身共に不安定になった患者さんと接することが急に多くなりました。こんな時こそぶれないよう淡々と、と意識はしていても、強い不安感に引っ張られそうになる瞬間が度々ありました。

そんな時、受講中の瞑想専科の配信動画を観ました。

2月22日に開催された会員限定瞑想専科のYouTube動画配信クラスの一画面

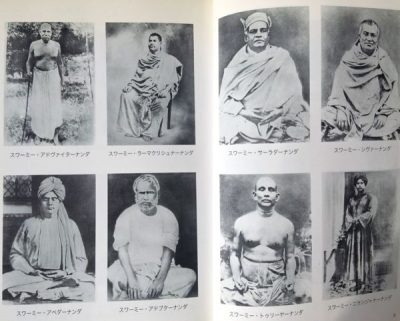

テーマは「ヨーギーの生き様」。

今回は最初に瞑想だったので、45分間座につきました。

日中だったので周りの音が気になりましたが、ひたすら胸の奥一点に集中するよう努めました。ここしばらく長く座る時間を取れないまま過ごしていたこともあり、落ち着きのない心との格闘が続きました。決して集中できたとはいえない45分間でしたが、自分の中の軸のようなものが一筋通ったような感覚がありました。

瞑想に続いて講座が始まりました。

ヨギさんの教えは比類のない叡智。真理を糧に生き、人を導き救済する。そこから一瞬もぶれない生き方をされている。その生き様を見せてくださっている。私たちはどれだけヨギさんの生き様を感じられているか。

PCの画面越しですが、いろんなものが一気に伝わってきました。

「ヨギさんは、淡々と、黙々と、それを実行され続けている。何が起きてもまったく惑わされず、ただ同じように淡々と黙々と…。」

それを聴いた瞬間、涙がどっと流れました。久しぶりに、大泣きしました。そして自分の中に鬱々と溜まってきたものが何もなくなったと感じました。

白いダリアの花。サハスラーラ・ チャクラのようで、眺めているだけで穏やかになり、胸の奥に集中が起こりました。

ヨギさんは常々時間も空間も関係ないとおっしゃっています。

分かっていても、ヨギさんにお会いする機会がなくなり、クラスなどでグルバイにも会えなくなると、モチベーションを保ち続けるのが厳しくなってきていました。

そんな中、この動画が一気にいろんなものを吹き飛ばしてくれました。

そうして、胸の奥にただ在る感覚が戻ってきました。ヨギさんはいつでもここにいらっしゃってくださること。真理はいつでもここに既に在ること。同じ真理への道を歩んでいるグルバイの存在がいつでも共にあること。想いが溢れて、次の一歩を踏み出す原動力となりました。

この瞬間もヨギさんはヨーギー/ヨーギニーの生き様を見せてくださっています。私たちはどれだけその生き様を感じ取ってそこに迫れるのか。何が起きても、淡々と黙々と。今こんな時だからこそやるべきだし、より集中して迫っていけるのではないでしょうか。

ハルシャニー

*クラス体制の変更に伴い、3/29より東京クラスの Webサイトがリニューアルします。それに合わせて東京ブログメンバーだったハルシャニーとシャルミニーが新たにこちらのブログメンバーに加わります。