ブラザー・ローレンスという聖者をご存知でしょうか?

『あるヨギの自叙伝』に、彼のことがほんの少しだけ紹介されています。

「17世紀のキリスト教徒の神秘家であったブラザー・ローレンスは、自分が初めて神の直接認識の境地をかいま見たのは一本の木を眺めているときであったと語っている。人はみな木を見ているが、木を見て木の造り主まで見た人はまれであろう」

たったこれだけの紹介でしたが、私は不思議とこの聖者に惹かれて、彼について調べてみました。

すると、「修道院の調理場や靴修理という身分の低い仕事をしながら、常に神と共にあった」ということが書かれていました。

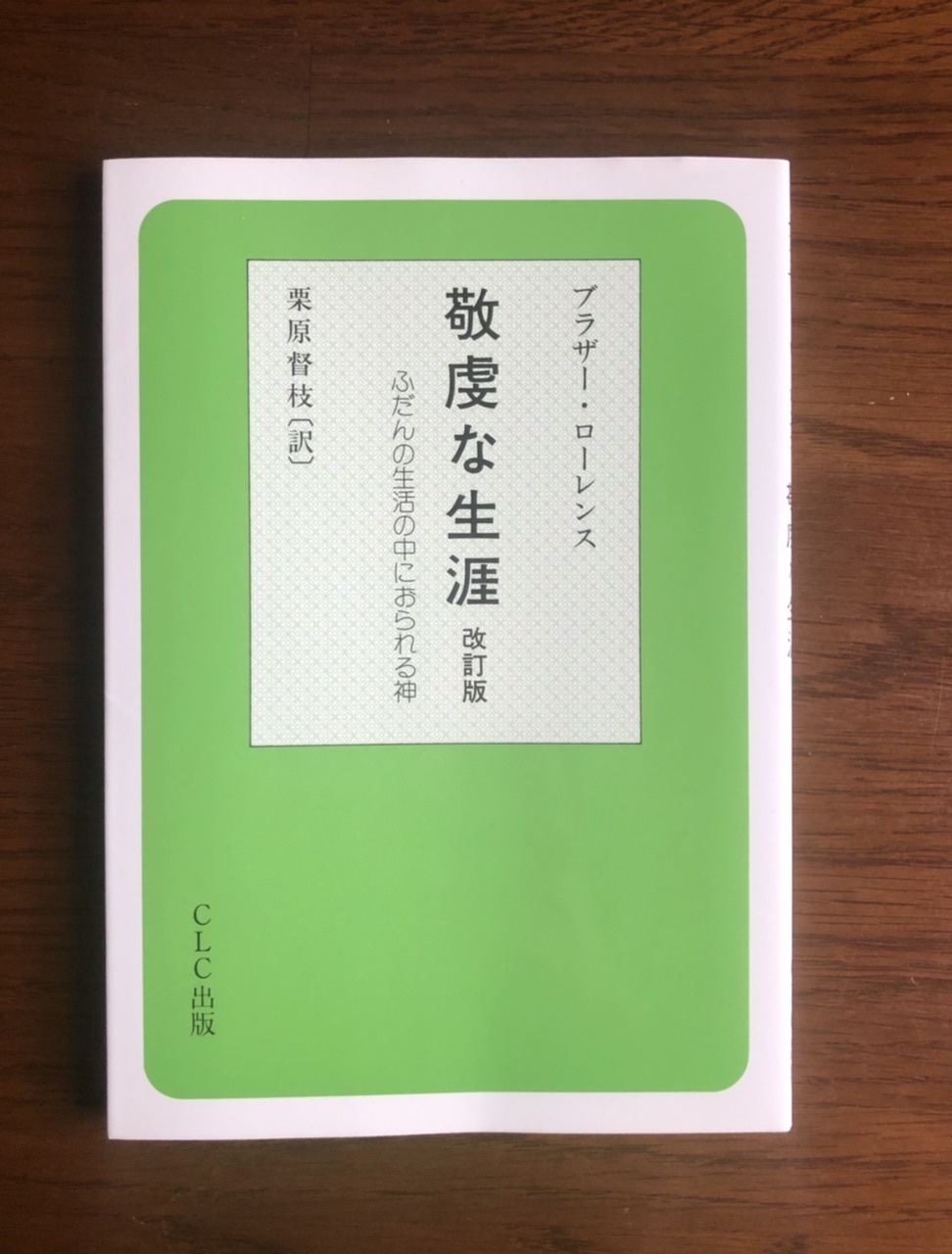

私はそれを知った時、「私も仕事をしながらどんな時でもヨーガ(神)の境地に留まりたいのだ! 彼がどのような実践をして生涯を送ったのか、もっと知りたい!」と強く感じ、彼の談話と書簡が収められた聖典『敬虔な生涯』をすぐに購入しました。

100ページほどの聖典でしたが、ブラザー・ローレンスの素朴な言葉で語られる神への純粋な信仰に、私はただただ胸を打たれました。

以下、その彼の言葉を抜粋して紹介します。

「私たちが疑いの中にあるときにも、私たちが神をあがめ、神への愛をもって行動するという以外に何の野心も持っていないなら、神は必ず光を与えて下さいます。私たちの聖化は、私たちがすることを変えることによるのではなく、ふつう私たちが自分のためにしていることを、神のためにすることによるのです。多くの人々が、ある特定のことをしなければならないという思いに駆られつつも、さまざまな思い込みによってなすために、結局は不完全なことしかできず、それも、きまって手段を目的ととりちがえているのは悲しむべきことです。私の発見した神に近づく最上の方法は、神に従う生活の中で与えられた普通の仕事を、私たちのうちにひそむ人間的な要素から遠ざけつつ、できる限りを尽くして純粋に神を愛するために行なうことです」

「私たちの務めはただ神を知ることです。神を深く知れば知るほど、ますます神を知りたいという飢え渇きを覚えるものです」

「もし神が私を一瞬たりとも見放されるなら、私ほど哀れな者はありません。でも神は決して私を見放されないお方であることをよく知っています。私には信仰によって肌に感じるほどに強い確信があります。それは、私たちが神を捨てないかぎり、神が私たちをお見捨てになることは決してないということです。私たちは神と共にある者となりましょう。神と共に生き、また死ぬ者でありましょう」

神のご臨在と確信に満ちたブラザー・ローレンスの信仰心がありありと感じられる、なんと力強い言葉でしょうか!

私はこの『敬虔な生涯』を何度も読みましたが、その度に新しい発見と新鮮な歓びに満たされるのです。

では、ブラザー・ローレンスがどんな生涯を送ったのか、彼の言葉を軸に少し紹介したいと思います。

ブラザー・ローレンスは1614年にフランスで生まれ、キリスト教信者であった両親に育てられます。軍職に身を投じたローレンスでしたが21歳の時に負傷し、その時から神に身を捧げることを考えるようになります。正確な年代は不明ですが、おそらくこの頃に神の直接認識の境地を体験したようです。彼自身はこの体験を次のように振り返っています。

「ある冬の日、私は落葉して見るかげもない一本の木を見ながら、やがて春が来ると、その木に芽が出て、花が咲き、実を結ぶ……、と思いめぐらしているうちに、いと高き神の摂理と力とを魂にはっきりと映され、深く刻みつけられました。そしてこの世のことはすっかり心から消え去りました。この恵みを受けてから、もう40年たちますが、その時ほど、神への愛を強く感じたことはないと言えるかもしれません」

26歳の時、パリのカルメル会に助修士として入会し、その2年後に修道誓願を立てます。ローレンスは「自らを全く神に捧げ、神への愛ゆえに、神とかかわりのないものはすべて捨てる決意を固めた」のです。ただ、最初の10年は辛い時期を過ごします。苦手な台所の仕事を与えられ、仲間が彼を修道院から追い出そうとしたり、また内的な葛藤が彼を苦しめます。「自分が願っているように神のものとなっていないかという心配」、「いつでも目の前をちらちらする過去の罪」、また「神のいつくしみ」までもが嘆きの源であり(※神が与えてくれるもの、それは神そのものではないと拒んでしまう)、人間も理性も神すらも対抗しているように感じられるのでした。しかし、ローレンスはつまずき倒れてはすぐにまた立ち上がるという、「一度も神から離れたことのない者のように神の臨在を思う訓練」を繰り返し続けます。神への信仰だけが彼の側にあり、苦しめば苦しむほどますますその信仰が増し加わっていき、ついにその魂は神と結ばれる日がやってきます。

「私はさまざまな悩みと思い煩いで一生を終えるしかないと考えていた時、突如として私は、自分が変えられたことに気づきました。その時までずっと悩みの淵におかれていた私の魂は、奥深くに内なる安らぎを味わいました。それからは、単純に信仰により、謙遜と愛をもって神の御前に働くことができるようになり、神を悲しませるようなことは一つとして考えたり、言ったりしないようにしています」

ローレンスがこのように聖化されたのは神の愛はもちろんのこと、神以外のことを放棄する決意と不断の実践、その賜物だということは明らかです。

その後ローレンスは常に神のご臨在の中で生きることになりますが、彼の言葉を借りれば、それは「王よりも幸福な気持ち」であったそうです。

「私は神への愛ゆえに、フライパンの小さなオムレツをうらがえします。それが終わって、何もすることがなければ、私は床にふして私の神を礼拝し、オムレツを作る恵みを与えて下さったことを感謝し、それから、王よりも幸福な気持ちで立ち上がります。他に何もすることができない時、神への愛のためには、一本のわらを拾い上げることでも十分です。人々はどのようにして神を愛するかと学ぶ方法をさがしています。その人たちは、私の知らないいろいろな実際的方法を実行することによって、神への愛を得たいと願っています。さまざまな手段によって神の臨在の下に留まろうと苦労しています。それよりも、すべてのことを神を愛する愛のためになし、生活の必要の中ですべき自分のあらゆる務めを通して、その愛を神に示し、神と心を通わせることによって自分の内に神の臨在を保つことの方がもっと近道ではないでしょうか。複雑なことは何もありません。率直に、単純に、それに向かって行きさえすればいいのです」

さらに驚くことに、ローレンスは病の苦痛が最も烈しいときでさえ、一瞬たりとも辛そうな様子は見せず、喜びに溢れていたそうです。「痛みはないのですか?」と見舞いに来た修道会のメンバーが思わず尋ねると、「すいません。痛みはあるのです。わきが痛いのです。でも魂は満たされています」と答えるのでした。

そして最後に次の言葉を残し、ローレンスは神の身許へ召されたのでした。

「私は今、永遠になしつづけることをしています。神を誉め、賛美し、礼拝し、心を尽くして神を愛しています。他の何ものにも心を煩わされないで、神を礼拝し、神を愛すること、これが私たちのなすべき仕事のすべてですよ。兄弟たち」

私は今回、『あるヨギの自叙伝』を通して本当に素晴らしい聖者にお会いできたと実感しています。

宗教的偏見などは全くありませんでしたが、ブラザー・ローレンスによって初めて、私はキリスト教の信仰がすごく身近に感じられました。

またバクティ・ヨーガでは「神の御名を唱え、ただ神を愛する」ということが説かれていますが、バクティ(神への信愛)の思いもまた同時に身近に感じられました。

私の師であるシュリー・マハーヨーギーはよく次の言葉を言われます。

「愛とは捧げること、自らを他者の幸せのために与えることです」

ブラザー・ローレンスのように日々の生活の中で常に神を礼拝し、愛し、そして他者に奉仕することをしていきたいと私は今、強く思っています。

ローレンスの死後、霊的低迷期の時代にあって宝石のように光を放つ彼の生き方に深い感銘を受けていた修道院長のヨセフ・ド・ボーフォールが彼の談話と書簡を集め、本にまとめます。彼の存在はフランスでは忘れ去られますが、イギリスの地で本の出版が少しずつ重ねられ、世に知られることになったそうです。そして、ヒンドゥ教の多くの修行者もローレンスの本を読んで非常に感嘆しているという報告もあるそうです。こちらの本には、そのことが触れられています。

ゴーパーラ

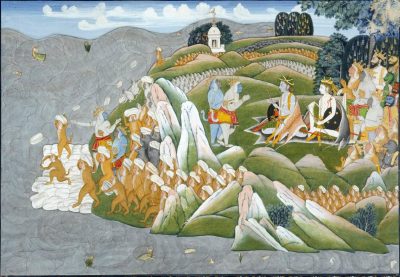

(橋を作っている場面。楽しそうに働く生き物たちとラーマ) Made in Kangra,1850

(橋を作っている場面。楽しそうに働く生き物たちとラーマ) Made in Kangra,1850