試練を乗り越える

「努力です。あと必要なものは純粋さというものでしょうね。それがあれば必ず道は開けますよ、必ず」

「努力と言ったのは勇気と実行のことです。どんなに重そうな大きいドアでも、叩けば開きますよ、必ず」

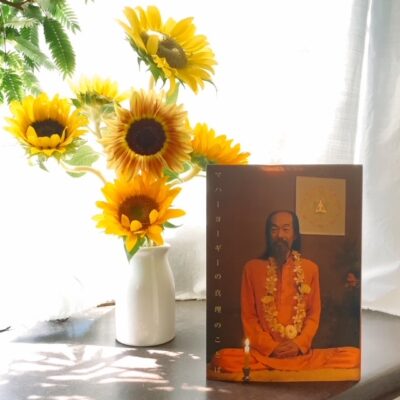

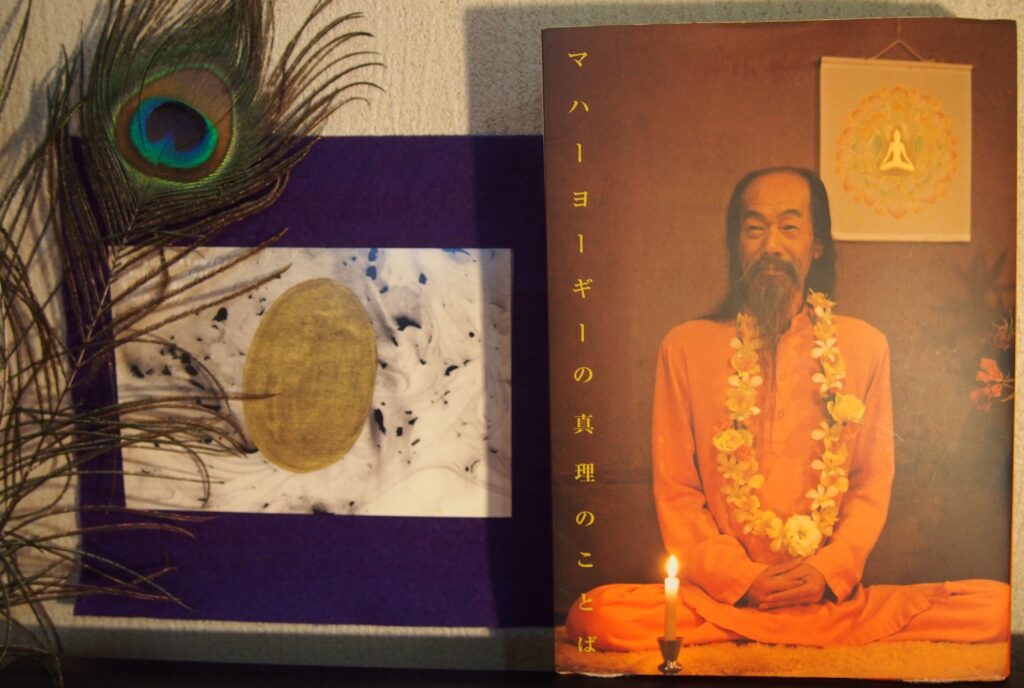

『マハーヨーギーの真理のことば』より

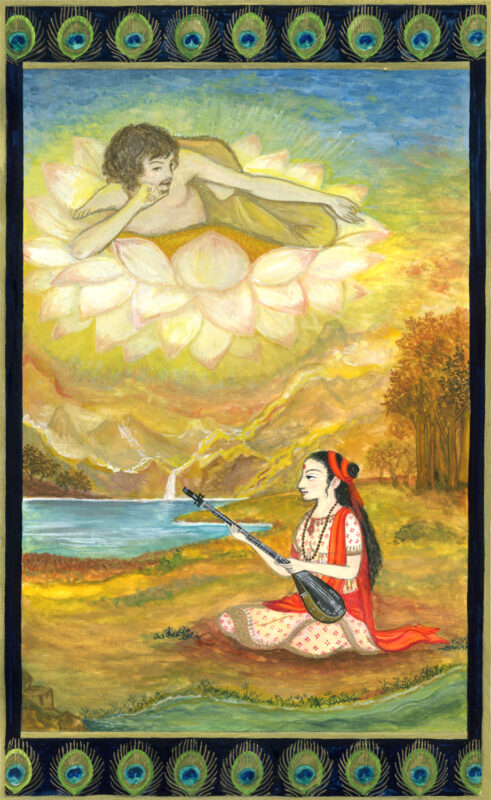

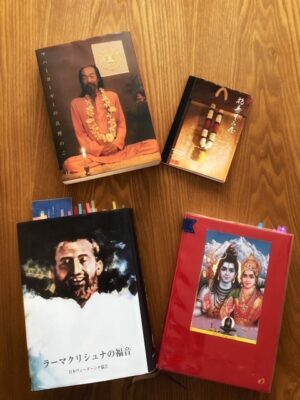

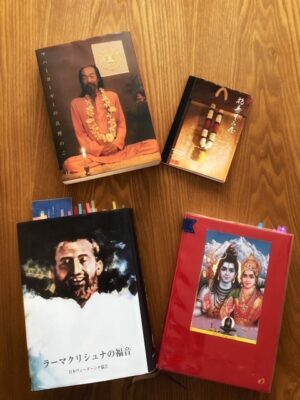

2年ほど前から『ラーマクリシュナの福音』を毎日読み、その日、気になった教えをノートに書き留めてきました。(その記事はこちら→『ラーマクリシュナとの約束』、『ラーマクリシュナとの交換日記』)

毎日続けていくと、それはラーマクリシュナと私だけの約束事のように思えて、なくてはならない掛け替えのない時間となっていました。そんな素晴らしい時間だったので『マハーヨーギーの真理のことば』が発刊された際には、待ってましたー!とばかりに『ラーマクリシュナの福音』を読む日課の中に、『マハーヨーギーの真理のことば』も毎日読み、その教えを書き留めることを加えました。

歓びの中で喜々と始めた日課。しかしそれは予想外に変化していきました。『マハーヨーギーの真理のことば』を読み進めるにつれ、内容の深さ、重みに衝撃を受け、少し怖く感じていきました。師は本当にこれからもサットサンガ(真理の集い)をしてくださるおつもりなんだろうか・・・。それほど、すべてがここに記されていると思える内容だったからです。

さらに正直に告白すれば、コロナ禍以降サットサンガ休止はやむを得ないとは思ってきたけれど、毎日、本を読み、師のことばに触れることによって師の存在がより大きくなってきて、師に会えないのがやっぱり切ない、早くサットサンガで師の生の声を聞きたい・・・と思いが募り、余計に悶々と涙する日々でした。

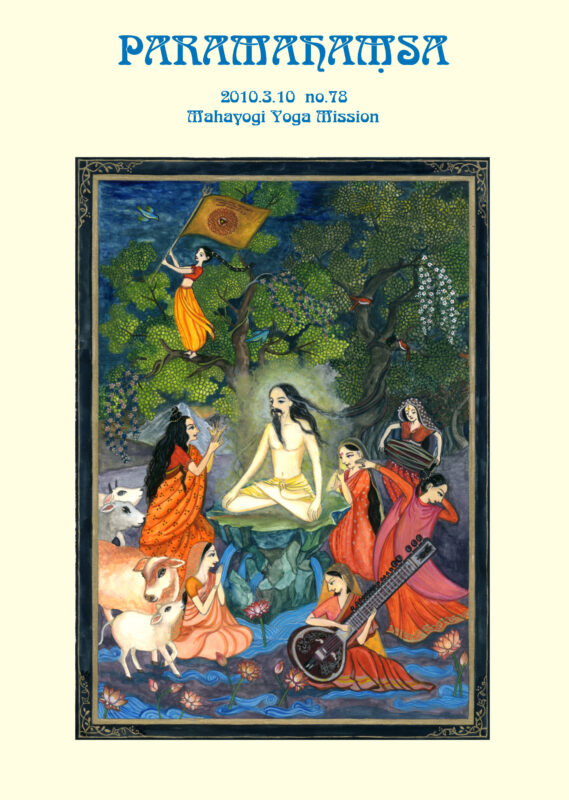

そんな折、師は御入滅されました。アーサナ、瞑想、聖典の学習は、たった一日でも怠ると師との約束を破る気がしました。師のご容態のことを聞いた日も、そして御入滅された日も、ご葬儀の日も、それだけは止めたらいけないと、祈る思いで淡々とサーダナ(修練)を続けました。

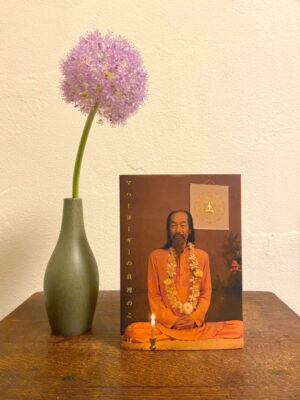

日が経つごとに本を開くその時間が、師のご不在を実感することに繋がり読むのが辛くなっていきました。表紙を見ると、じっと止まってしまい、なかなか開けない・・・。しかし、一番辛い時、やっぱり自分には師の教え、ヨーガを実践することしかないと最後はそこに戻ります。それに、師はじゃあ何のためにこの聖典を私たちに遺してくださったか? そう思うと、どんな精神状態であっても・・・と本を開きます。

聖典と向き合う事自体が辛いという複雑な心境でしたが、その辛さを取り除き祝福を与えてくださるのもまた聖典の背後にあるものでした。そのようにして現実から逃げないように師が導いてくださっていました。胸の中で師へ思いを吐露したり感情的になったりしながらも、師と強烈に繋がっている絆を感じ、教えを実地で生きるようにと仕向けられていて、実は辛さによって私はドアを強く叩き、大きなドアが開かれるよう導かれていることに最近気付いてきました。

『マハーヨーギーの真理のことば』の教えを書き綴ってきたノートを読み返してみると、何度も師の同じ教えを自分が繰り返し書いていました。

生きていると、日々いろんなことに直面しますが「・・・どうしたらいいか分かりません」毎日、私は師に問いかけ求めていました。夜、パラっと開いたページを読みます。聖典を通していただく答えは、師から届く手紙のようです。

逃げずに立ち向かう

「忍耐、そして直面して努力すること。その時うまくいくかいかないかの結果は別として、どちらであったとしても一つの克服は達成できる。逃げるのは駄目だよ。

本当に私たちの心というのは、結果の良し悪しに凄く惑わされてしまっているけれど、実際はどちらでも同じことなの。どちらでもいいの、そんなのはね。その物事に真面目に向き合って、そして行為するというだけでいい。やがてそれが心を強くする、つまり克服するという偉大な結果を招くことに気が付く」

「変えなければいけないもの、そして変わることのできるものは自分自身、自分次第だということです。それに徹底すれば、たとえどんな自分の至らない面が出てこようと、その原因は自分自身の中にあるということを認めざるを得ません。全ての混乱の解決法は、やっぱり自分の中にしかありません」

「自分の能力は百パーセントかもしれない、しかし信仰によって、またこのヨーガの力によって、プラス九百パーセントがやってくる。するとそれが千パーセントになって発揮されていく、そういうふうに形容される。だから存分に百パーセントの注意を注いで対応すればいいと思う。でもその前に、やはり心を神に、または理想の真理に開け放しておくということで、その九百パーセントの通路が開かれると思います」

「本当の自分というのは、他でもないあなた自身の中に在るあなた自身です。また、神はいったいどこに在るのか。あなた自身の中に在るのです。真理はどこに―あなた自身の中に。これは明白なことです。ですから、神への瞑想が最も実用的です。そうして心が静まれば、神は独りでに顕れます。神への瞑想を続けてください、どこでも、いつでも」

本とそれぞれのノート

そう、どこでも、いつでも、心が静まれば、神はきっと顕れる。ですよね、ヨギさん!

ナリニー