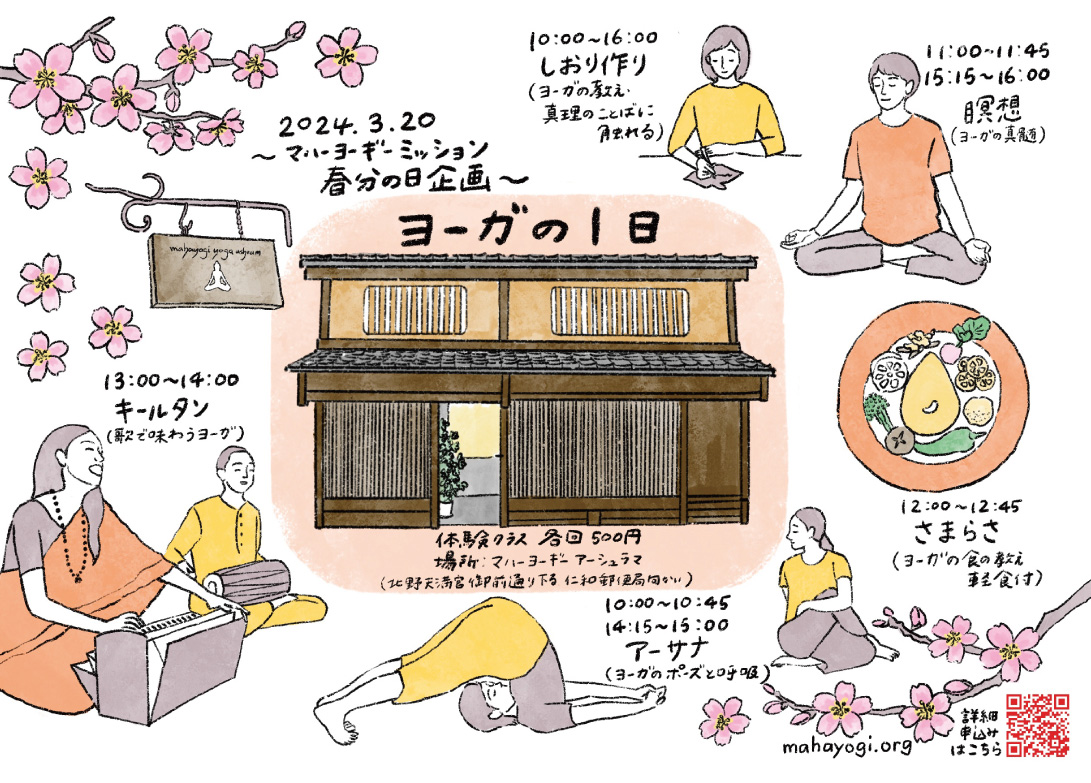

春の嵐がやってきた2024年3月20日、春分の日のこと。京都の一角に佇む150年以上前に建てられた趣のある京町家でたくさんの人が「ヨーガの1日」を過ごした。そこは、聖者の庵、マハーヨーギー・アーシュラマと呼ばれている。

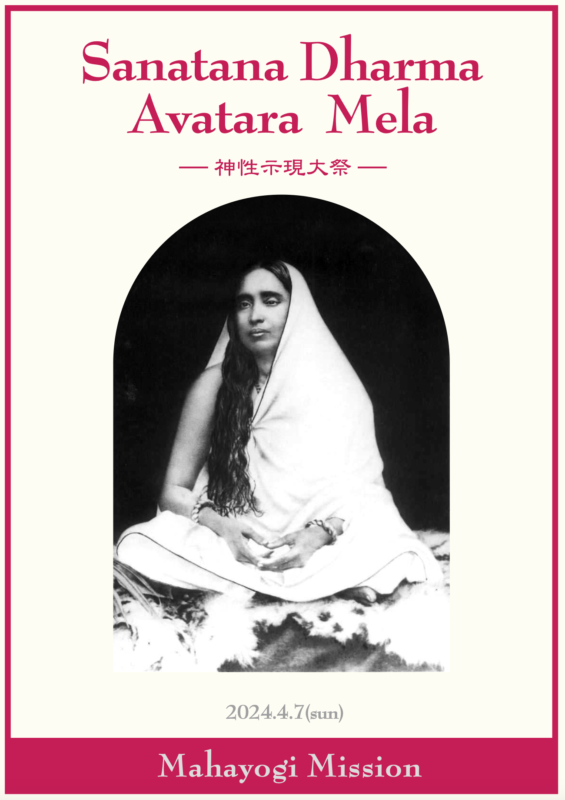

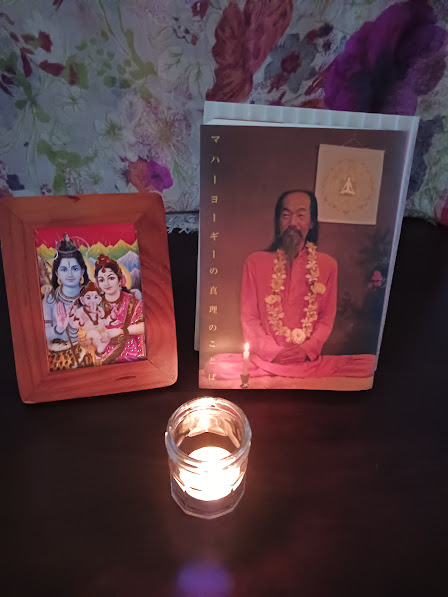

75年前の11月23日に、可愛らしい男の子が誕生し、天真爛漫にすくすくと育ち、8歳の頃に真我を悟られた。人々のために真実を生き続けられ、誰もが分かるやさしい言葉でそれを伝えられた。周りの人は彼のことを敬愛を込めて「ヨギさん」と呼んだ。

時は経ち、ヨギさんは、お姿を隠された。弟子たちは、ヨギさんの息吹いっぱいのこの大切な場所で、自分たちがヨギさんにそうしてきてもらったように、他の人にもヨーガの素晴らしさを感じてほしいなと思った。ヨギさんの優しさが溢れるこの場所に、自分たちだけじゃなくて、他のみんなと一緒に集い歓びを分かち合いたいと思った。ヨギさんだったらきっとそうすることを喜んでくださるよね、と。

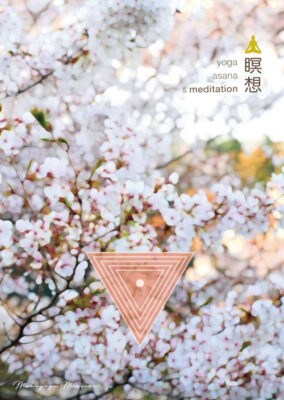

ヨギさんは、お姿を隠されたけれど、たくさんの道しるべとなる教えの言葉を置いていってくださった。『マハーヨーギーの真理のことば』の本の中にも輝くその真実ーーヨギさんから教わったアーサナ、瞑想、さまらさ、キールタン、真理の言葉、それらをもっといろんな人に体験してもらおう〜!そんな思いからの特別な日が「ヨーガの1日」だった。

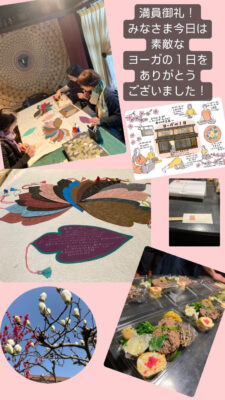

その日、一階では真理の教えに触れるワークショップしおり作りが、二階ではクラス体験が行なわれた。楚々としたアーシュラマの空間に、一人、二人、三人・・・と人が増えるごとに、静かな歓びの輪が波紋のように、じわじわと空間とハートに広がっていった。

時折、外には雪が舞い、極寒となった京都だったけれど、アーシュラマの室内は凛とした空気と人々の活気と歓びで瑞々しい気配に満ちていた。ガタガタと強い風の音が聞こえてきたり、伝統的な京町家だから隙間風も入ってくる。ヨギさんは、寒い季節もいつもここで簡素な格好で、来る人々を柔和な笑顔であたたかく迎い入れてくださっていた。

集った人たちは玄関で受付を済ませると順番に、自然と譲り合いながら、ゆっくりアーシュラマの趣ある階段を上っていく。

さぁ「ヨーガの1日」の始まり!朝は、アーサナクラスから始まった。

それぞれが集中し、真剣に取り組む。

続いて瞑想クラス。深く瞑想に入れたという声もあった。

お昼には、さまらさの台所。

さまらさのお弁当と桜の花びらがふんわりと浮かぶおすまし。

午後からはキールタンクラス。一階にもみんなの朗らかな歌が響いていた。

* * *

二階に参加者が上がってくると、心地良い緊張感の中にも、わぁ・・・と何かが綻ぶような笑顔があった。寒い中、春に向けて新芽が顔を出すかのようなそんな爽やかな表情。

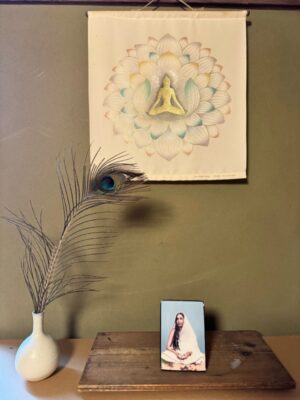

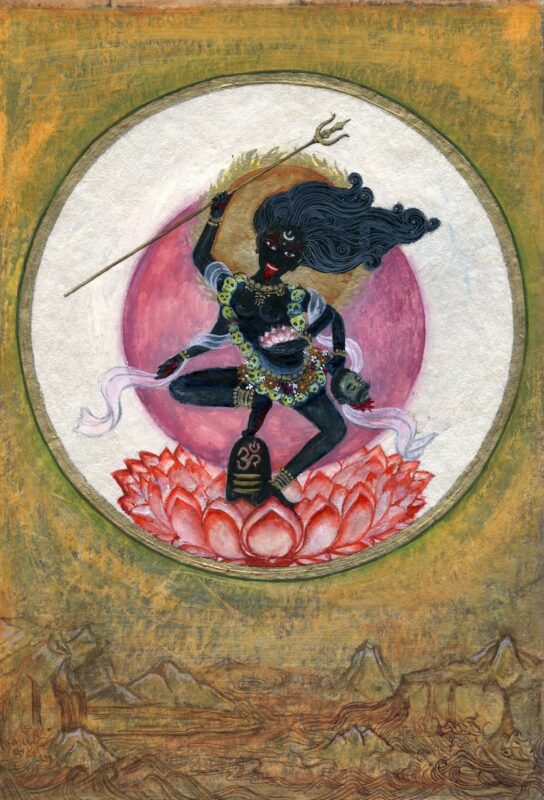

二階の間には、簡素で優美な空間が広がり、真正面の窓からは裏庭の真っ白な木蓮と濃いピンクの桃の花が絵画のように美しく見えている。階段の上の壁には、まもなく咲きそうな一輪の木蓮がそっと上品に生けられ、重厚な存在感を放つ黒光りした祭壇には、偉大なるヨーガ行者のお姿のババジ像が見守ってくださっている。サットサンガ(真理の集い)が行なわれていた時と同じように蝋燭が灯され芳しいお香が漂う。お部屋には、ヨギさんが手掛けられたサハスラーラ・チャクラの旗と、息を呑む麗しさの白ターラーの絵画が飾られていた。

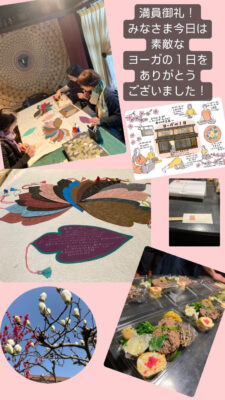

どの体験クラスも10名以上の満員御礼!参加者の真剣な熱によってヨーガ体験が進められていった。クラスを終えた人は、また階段を下りてくる。上がっていく時とは何かが違う。さらに清々しくなった笑顔で「場の空気がすごかった・・・」という感嘆の声も聞こえてきた。これは、きっと実際に体感した人にしか分からないこと、何か言葉では言い表せないものを感じられたのだろう・・・。

初めてアーシュラマの玄関の戸を開け、ちょっと緊張しながら一歩中に入り、そして奥の階段をゆっくりと上がる。その初めての瞬間は誰もにとって一度だけ。今回参加される人にとっての、その大切な時。朝から夕方までずーっとヨギさんが、来る人、来る人を柔らかいあの笑顔で、もてなしてくださっているようだった。なぜなら、こんなふうに初めてアーシュラマを訪れるみんなが安心して集えるのは、ヨギさんの息吹に包まれているからで、ここはヨギさんが最初にヨーガを人々に伝えてくださった原点の場所、そして覚醒された場所、毎日、朝起きて、夜お休みになった場所、どこをどう切り取ってもヨギさんの呼吸、眼差し、手のひらの中だったから。これからヨーガに出会う人たちの、この日のためにヨギさんがすべてを整えて万全に準備してくださっていたのかもしれない・・・

1日は、あっという間に突風のように過ぎ去り、参加者たちは楽しそうに真理の言葉を葉っぱ形のしおりに書き留めて、胸に持ち帰った。

いつもヨギさんにお会いすると、自分の求めているものや答えを頂く。知らないうちに真理の言葉を胸に持ち帰っていた。今、ヨギさんが直接お言葉を発せられなくても、これからも同じようにそれを受け取ることができる。聖者の口から溢れた真実の言葉は永遠だから。生命の根源である一つの真実が、いろんなヨーガの体験を通して、みんなに届けられた日、参加者だけではなく関わったすべての人が、それぞれのヨーガの1日を過ごした。

階段の上を見ると、朝は、まだつぼみに近かった木蓮が、嬉しそうに花開いていた。これから、たくさんのさまざまな花が開いていく。

ヨギさんの真理の言葉が、これからもどんどん広がっていきますように。

当日の夜に流れたMYM Instagramストーリーズより。

ナリニー

京都の街並みにも桜の花があちこちに咲き始めました。

京都の街並みにも桜の花があちこちに咲き始めました。