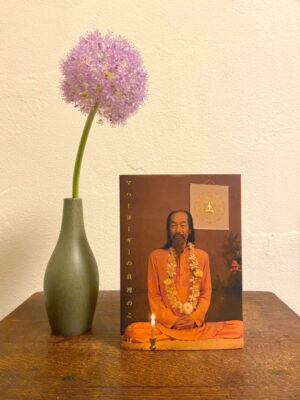

私たちの最愛の師が御入滅されました。こんな時、一体ブログに何を書けばいいというのか。

でも・・・こんな時だからこそ、いつも通りにしないとです。だから今回もいつも通りに、毎回、自分が立ち返って確認すること“タイトルに沿う”に従って、進めたいと思います。このブログのタイトルは『ヨーガを生きる』。サブタイトルは、『ヨーギーたちのダイアリー』です。

* * *

お別れのセレモニーの日、日本各地、世界から弟子たちが集まりました。お別れをした後、私は、ヨーガを志しておられる台湾のご夫婦とお会いすることになっていました。ただ、言語のこととデリケートな心境の時に交流するに相応しいお店の雰囲気に心配がありました。

しかし、師の恩寵の下、皆の優しさによって、すぐさま心配は消えていきました。先輩の家で、ニューヨーク、台湾の仲間とみんなで交流することができたからです。皆が辛い心境ではありましたが、お互いがお互いのことを思い合い、それは本当に尊く、美しい時間でした。

書ききれないほど印象的な事がありましたが、今回は台湾の仲間たちに焦点を絞りたいと思います。

その場には、夫婦三組が居合わせていました。新婚夫婦のご主人は、初めて日本のヨーガ仲間と交流されたそうですが、皆の辛さを吹き飛ばすような快活さで、ヨーガへの真剣なピュアな思いを話されました。また、皆のために絶えず通訳までしてくださり、彼の存在そのものと、その素晴らしい献身のおかげで、私たちは大変救われました。印象的だったお話があります。ヨーガを真摯に学びヨーガを生きておられる奥さんは、既に何度か日本に来られていますが、毎回ヨーガの拠点以外のどこにも観光へも行かず、ヨーガを学ぶためだけに日本に滞在されていたそうです。それを知っていたご主人は、本当にそのような滞在の仕方で満たされているのか?と不思議に感じていたそうです。

また、もう一組のご夫婦は、お仕事上ではパートナー、ヨーガでは同志、家では夫婦、という、つまり四六時中一緒におられ、ヨーガへの思いが真剣なあまり、時には衝突などもあると正直に仰いました。それが特に顕著だったのは台湾で開催されたヨーガの展覧会を作り上げる過程だったそうです。いかに真のヨーガを空間に表現するか?という点において、夫婦で幾度も諦めずに話し合いを重ねられたといいます。私はそれを聞き、尊敬しました。はっきりいってその状況は逃げ場がどこにもない。すべての行動を共にしなければならないなかで、衝突が起こっても、そこから逃げずに、ヨーガ的に真剣に真正面から話し合い、その問題をなかったことにはしないと仰っていたからです。ヨーガの教えに沿って自分を隙なく律して、夫婦ともに真摯にヨーガの教えを生きていく、その強い忍耐の精神力と覚悟が伝わってきて圧倒されました。近しい人や家族にはエゴが出やすいと思いますが、そんななかで師の教え、ヨーガを生きて、切磋琢磨されていることを強く感じ、とてもかっこいいと思いました。

その交流の場には、台湾、アメリカ、日本、の三か国語が飛び交っていましたが、全員一致で分かる共通言語がありませんでした。また、言語の通訳はできても、ヨーガを学んでいる年数の違いや教えや言葉の理解度も違います。だから全員でフォローしあいながら、人から人へ時間をかけて丁寧に伝えていくことでしか交流が成立しませんでした。みんなが平等に理解できているか?その一点に神経が集中されていき、一つの熱い塊のようなものの中にいた気が私はします。

台湾でいつも通訳を担っておられる女性は、全体の話を把握されつつも、全てを自分一人では通訳してしまわないで、他の皆にも通訳する機会を分かち合うようにして、見事な調和を保たれていました。時に、彼女が目を真っ赤にしながらも感情を制御して通訳に献身される姿には、なんて優しいんだろう・・・と強烈に胸を打たれました。台湾の仲間の自然な助け合いと、素晴らしい分担に感動しました。相手に応じて、ヨーガの教えや言葉を、瞬時に分かるよう訳し伝えることは簡単なことではありません。何語であっても、聞き、要約し、それを相手に伝える、という作業は、本質を掴んでいないと出来ないと思います。言葉を超えて、彼らの行為から伝わってくるものがたくさんありました。

そして、その陰では、交流を断念して他者のためのご飯作りに専念してくれる人、みんなが交流できるように場を調えて一人で洗い物をしてくれる人もいます。通訳に徹してくれる人、インスパイアに満ちた話をしてくれる人、質問をしてくれる人、相手の話を真摯に聞いてくれる人、静かにお茶を淹れてくれる人・・・皆一人ずつに完璧な役割があるように思えました。すべてが他者のために存在しているようでした。その中の誰か一人でもが欠けていたら、どう考えても物理的に、聖なる交流ができませんでした。師はいつでも私たちを、一人も残さず全員を活かされていると感じました。

その場には、生前の師と会ったことのない人、師から教えのお言葉を直に聞いたことのない人もいて、彼らに、どうしても今、師の教えを、師の尊い行為をそのまま伝えたいとみんなが思って、悲しんでばかりなんていられない状況が与えられていました。師であるヨギさんの教えを分かち合いたい。そうするためには一人では無理で、お互いがお互いのことを思い合わないと出来ない状況でした。これから一体どうしていったらいいのか?その答えがその交流そのものに思えて仕方ありませんでした。

それは、まさに『ヨーガの福音』と『マハーヨーギーの真理のことば』にも載っている師の教えでした。どうしていくか?それは自分たち次第でいくらでも変わる、とその時学びました。

ある人が黄泉の国を見た時のお話です。

一つの館では、大勢の人間が食卓を囲んで、食事をしていて、よく見ると彼らの片腕は椅子の肘掛けに結わえ付けられていて、もう一方の手には長い柄のスプーンがくくり付けられていた。

彼らは目の前のご馳走を食べようとするが、口に運べず、頭に被(かぶ)るやら床に落とすやらで、苛立ち怒りだし、とうとう喧嘩を始める。彼は、これは地獄だと思って次の館に入った。

ここでも多くの人間たちが片手を椅子に、片手に長いスプーンをくくり付けられて食事をするところだった。すると彼らは長いスプーンで相手の口に食べ物を運び、貰った者はお返しをする、という具合で皆満足気に喜んでいた。彼は、ここは天国だと思った。

そう、天国と地獄は人の心の中にあります。あなたが「私」と「私のもの」を突っ張ればそこは地獄になり、「あなた」と「あなたのもの」に自らを捧げるなら天国になるのです。心は迷いやすく間違いを犯すかもしれないが、自らの苦しみを避けるためには他者を苦しめてはならない。自らの幸いを招くためには他者の喜びに奉仕することです。それは愛です。

その日の交流では、夫婦というキーワードもありましたが、お互いがお互いのことを思えば、そこは天国になる、自分のことを思えば地獄になる、このお話の通りだと実感しました。その時間、師の教えを平等に分かち合うことができたのは、みんながみんなのことを考えて自然に動いていたからでした。誰一人として、自分が自分がという人はそこにいません。尊い師の存在と全く同じである他者のことを考えていた。自分が苦しい時や辛い時にこそ相手を思いやる、そのことを師は私たちに教え、与え続けてくださっている。また、その教えに徹するならば、自分にもできる役割はいくらでもあるのだと教えられました。

優れた能力や技術も何もないけれど人の役に立ちたいと師にお伝えした昔、師はこのように仰いました。

「人にはそれぞれの役割がある、そこに優劣はないし同等。ただ役割が違うだけ。だから、やることは心を込めてやっていくということ、それでいい。」

何をやるかが重要ではなくて、今やっていることに真心を込めること、たとえ間違えたり失敗したりしても、それでも誠実に純粋にしていく努力を諦めないこと。そこに意識を向け続けることで、いつも事がスムーズに転換します、師の恩寵によって。それを皆の姿から改めて学んだ時間でした。

皆で交流して、新婚夫婦のご主人が最後に言われました。

「彼女がどうして日本に行っても全く観光もせず、それでも十分に心が満たされて帰ってきていたのかが今、よく分かりました!!

私ももう十分に満たされている。もう足りないものがない!!!」

みんなのお弁当を買いにヨーガ・ヴィハーラの前を自転車で通ると、青空の下、師の描かれた看板が生き生きと輝いていました。師が楽しそうに扉にサハスラーラを描かれていた姿を思い出しました!

ジャイ!サットグル!シュリー・マハーヨーギー・パラマハンサ!キ・ジャイ!!!

グルデーヴァ!!!

ナリニー