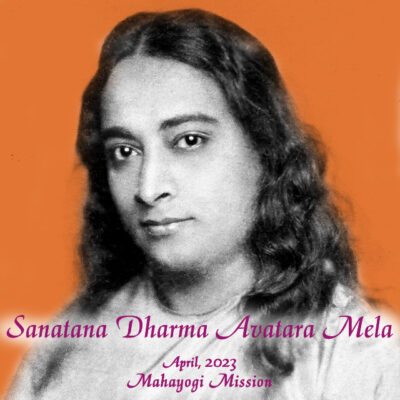

真実の師の存在がなければヨーガの道は一歩も進めないことを、私は『あるヨギの自叙伝』を通してパラマハンサ・ヨーガーナンダから教わりました。インドでは生涯をかけて師を探すと言われています。

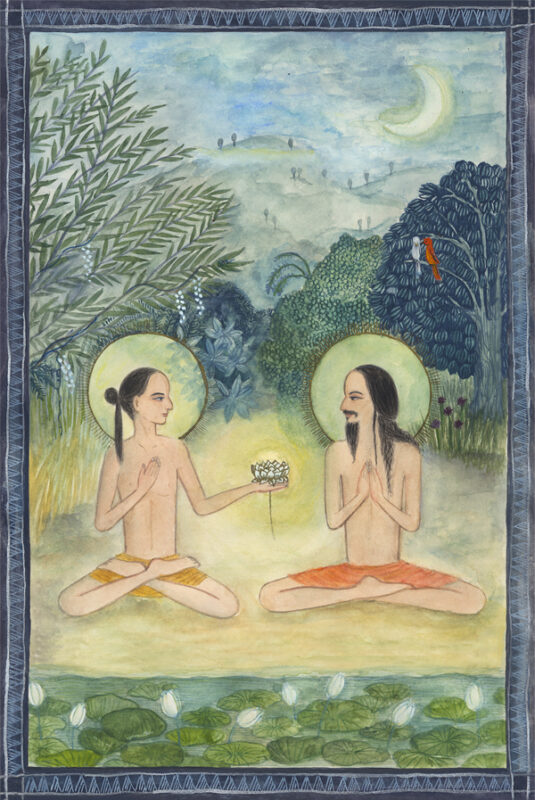

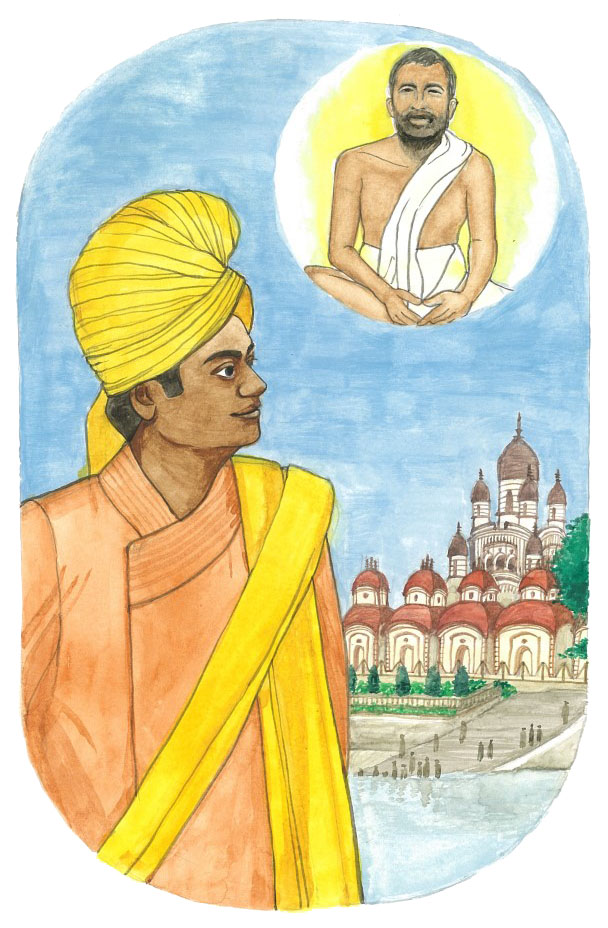

少年時代から霊的探求心の深かったヨーガーナンダは、師を求めて聖者、賢者を訪ね歩き、青年になると家を飛び出し僧院に入ります。17歳の時、導かれるように行った外出先の狭い小路で、ついに真正の師、スリ・ユクテスワとめぐり会いました。スリ・ユクテスワのその神々しい顔は、ヨーガーナンダが何百回となく幻に見た顔。狭い小路で、じっとヨーガーナンダを見つめていたスリ・ユクテスワのもとへ、ヨーガーナンダは急いで駆け寄り、足もとにひざまづきます。「グルデーヴァ!(尊い先生!)」それ以上、言葉を発することができず、もう言葉は必要なく、沈黙のうちに二人の心は溶け合いました。

実は師の僧院とヨーガーナンダの実家は近い距離だったのですが、過去に師の姿を見たこともなく、このめぐり会いはそれぞれの外出先でのことでした。ヨーガーナンダは念の入った神の演出ぶりに驚いたといいます。ところが彼は、その後、師から家族のもとに帰りなさいと言われるも、霊的生活を求めるあまり「私は家には絶対に帰りません」と言います。師は仰いました「お前が安易な気持ちで私の弟子になるのを認めるわけにはゆかない。私の弟子には、私の厳格な訓練に対する絶対服従が要求されるからだ」。すぐに弟子になることが叶わなくなったヨーガーナンダは、奇跡的なめぐり会いがどうしてこのようなちぐはぐな結末に終わってしまったのか・・・と夜道を歩いて帰ります。しかし数日後、結果的には実家へと帰ることとなり、そこで家族との問題を円満解決してから、一カ月後に師の下で霊的訓練を受ける環境が与えられたのでした。

まさに師は、弟子が解消すべき問題や義務を果たしてからヨーガの道に邁進できるように、大切に弟子の人生を完璧に導かれていることを私は感じました。一見、遠回りに思えることでも実はそれが近道なのだと。

師に自分の心理的ひずみを取り除いてもらう不屈の決意をしていたヨーガーナンダは、その時のことを「私の慢心を打ちくだくために加えられた先生の容赦ない叱責のむちに今でもはかり知れない感謝をいだいている。先生はまるで虫歯を一つ一つ探し出しては強引に引き抜くように、私の欠点を取り除かれた。執拗な自己中心主義の根は、このような手荒な手段でなければなかなか根絶することはできない。この根が取り除かれてはじめて、神は人間の中に自由な通路を見いだすのである」と記されています。スリ・ユクテスワからは「もし私に叱言を言われるのが嫌になったら、いつでも出ていきなさい」「私はお前の進歩だけを期待している。お前がここに居てためになると思ったらとどまっていなさい」と厳しくも愛ある薫陶を受けていました。

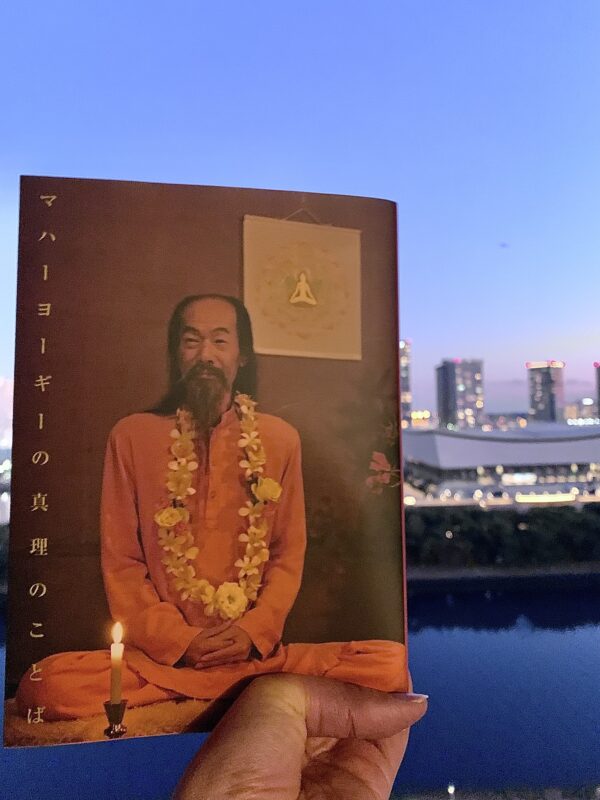

私は、大先輩から聞いた「師は弟子を導くために存在されている」という言葉を思い出します。弟子の身に起こることは自己中心主義の根を取り除くための師からの導き。師は弟子にとっての障害を取り除き、道をスムーズにしてくださっているのです。そして欠点を取り除くその過程こそが実践。教わったことを実地で行動し実践してこそヨーガと言えることをヨーガーナンダが今、本を通して教えてくれます。

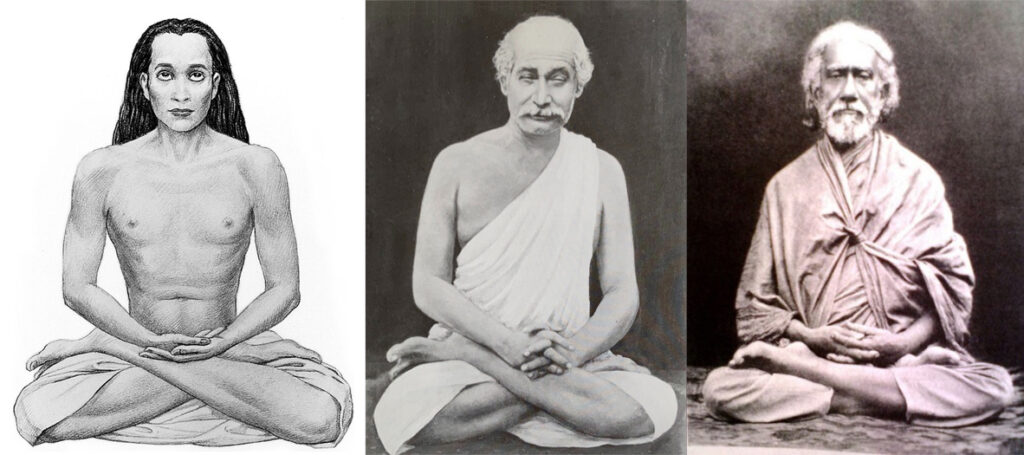

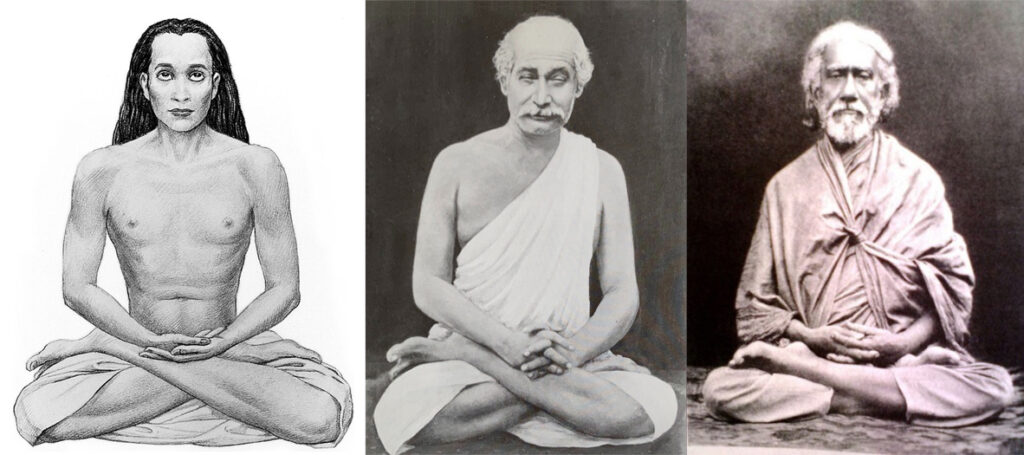

ヨーガーナンダが、師と過ごした日々のことを「生涯の最良の十年間を過ごした」と表現されている一文に、彼の師への言葉にならない思いを感じて胸が熱くなります。読んでいくと、ヨーガーナンダと師スリ・ユクテスワの、またスリ・ユクテスワの師のラヒリ・マハサヤの、そのまたさらに師のマハー・アヴァターラ・ババジの、それぞれの大師たちと弟子との純粋な愛の物語に触れると同時に、今もその続きが繰り返されている・・・と思わずにはいられません。ヨーガは本当に師から弟子へと直伝されてきた宝なのです。

ヨーガーナンダはババジとスリ・ユクテスワからの命である西洋にヨーガを伝えるという聖なる責任を果たされましたが、それは決して生易しい仕事ではなかったといいます。後年、その仕事に対してやりがいがあったかどうか?という質問に対して「主の試練を受ける者は幸いです。主は、ときおり私を思い出されては、私に重荷を背負わされました」と答えられ、そして続けられます「しかし、私の答えは断じて『イエス』です。東洋と西洋が永遠の霊的絆によって互いに固く結ばれてゆくのを見るとき、私はこの仕事がはるかにやりがいのある仕事であったことを痛感します」。

どんな事も神から与えられたものと信じ委ねるヨーガーナンダの純粋な信仰心、そして主の仕事の歩みを絶対に止めずに推進していく強さに感服します。その源にあるのは師の存在・・・師と弟子との特別な絆について、ヨーガーナンダから私は教えていただきました。

(後編につづく)

(左から)マハー・アヴァターラ・ババジ ラヒリ・マハサヤ スリ・ユクテスワ

※参考・引用『あるヨギの自叙伝』

ナリニー