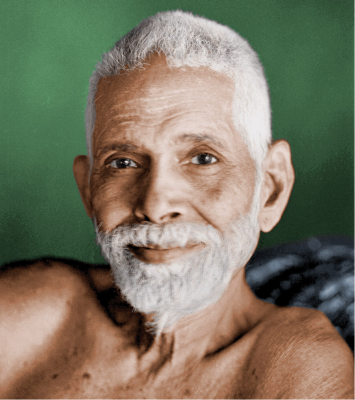

私たちには思いや悩みが尽きないものです。欲しいものがなかなか手に入らなかったり、駄目だと思ってもついやってしまったり、大事な時にオロオロして何もできなかったり、沢山の事で思い悩むものです。それについてバガヴァーン・ラマナ・マハリシはこう言います。

『神の至高の力が全ての物事を動かしているというのに、なぜ我々はその力に身をまかせず、何をどうするべきか、どうすべきではないかと思い悩むのだろうか?

我々は列車が全ての荷物を運んでくれることを知っている。列車に乗ってまでも、自分の小さな荷物を頭に載せて苦労する必要がどこにあろう。荷物を下ろして安心しなさい』

ーー『あるがままに ラマナ・マハルシの教え』より引用ーー

そうです、自分の小さな思いを神に渡して、神の言うことに従えば楽になるのです。なんて簡単なことでしょう!

バガヴァーンは自我を無くすために『私は誰か?』という真我探求を説いたことで有名です。しかしそれはなかなか険しい道なので、彼は多くの信者には探求よりも容易な神への明け渡しを勧めました。しかしこの道も非常に困難な道であるのは確かです。なぜなら頭に載せた荷物のうち少しは降ろせるでしょう、しかし全ての荷物を降ろすとなると、自分の思いの全てを神に委ねるということになるのですから、自分では好き嫌いも、都合の良い悪いも言えなくなるからです。それが全て自然にできるようになって初めて明け渡せた、となるのです。といっても、バガヴァーンは一足飛びにそうしなさいと言っている訳ではありません。彼はその準備として神への瞑想、ジャパ、神の賛歌を歌うなど、神に帰依することなどを信者に勧めました。

彼が住んでいるアルナーチャラ山はプラダクシナという巡礼をするための山でした。巡礼のために人々は山の麓(13.5km)を神の賛歌を歌ったりジャパを唱えたりしながらゆっくりと歩くのだそうです。バガヴァーンはこれをよく信者に勧めました。そしてさらに彼はこう言います。プラダクシナをしているうちに、

『身体は疲れ、感覚器官は力を失い、すべての活力は内面に吸収されます。こうして自己を忘れることが可能となり、瞑想状態に入っていくのです』

ーーラマナアシュラム HPより引用ーー

長距離を歩くのですから何度もジャパなどを繰り返すことが必要で、それが自動的にできるくらいやることが大事なのだと思います。さらに大事なことは、本当のサーダナができるのは、体と心がフラフラになってからなのだということです。与えられたサーダナをやり続けること、そしてやってくるタパスを受け入れること。それをやり続けていけば神に本当に帰依することができるはずです、そうすれば神への明け渡せる日は近くなっていることでしょう。

早く頭に載せた荷物を降ろして本当に安心したいものです。

グルダース