新しい年を迎え、皆さまに心より新年のご挨拶を申し上げます。

今年も実り多き良き一年となりますようお祈りいたします。

昨年は、私自身にとって人生の一つの節目となる年でした。

4月に次女が大学を卒業し、社会人として歩み始めたことで、私も長い子育ての時間を終え、清々しい気持ちで次のステージに進むことができました。肩の力が抜け、同時に、これからの人生をどう生きるのかを改めて深く見つめ直す一年でもありました。

さて、皆さまは今年の抱負はもうお決めになりましたか?

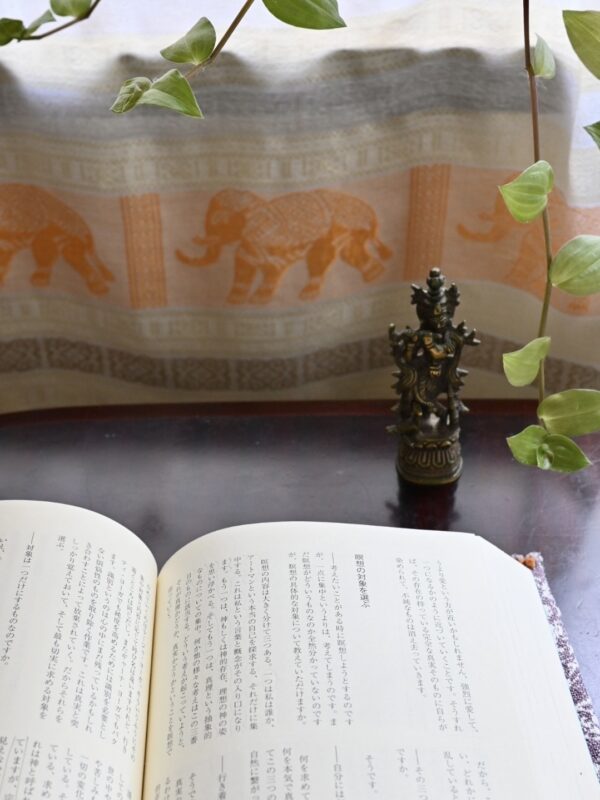

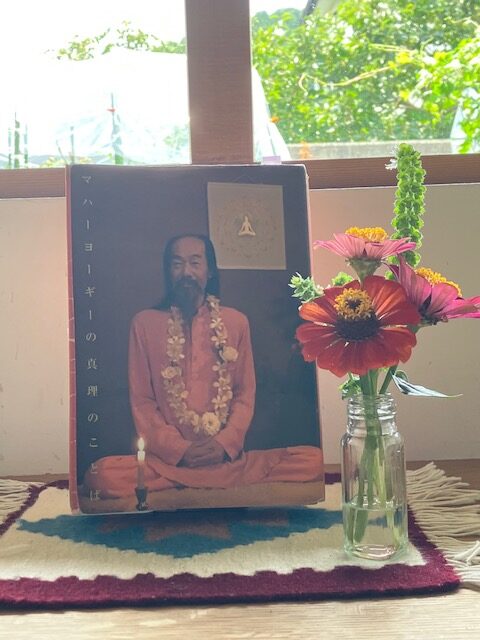

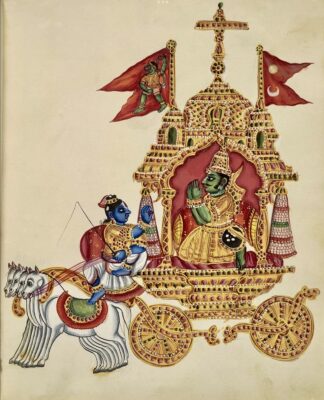

私は師の教えが詰まった書籍『マハーヨーギーの真理のことば』の中から、今年の抱負としてだけではなく、これからの人生の目標として次の教えを選びました。

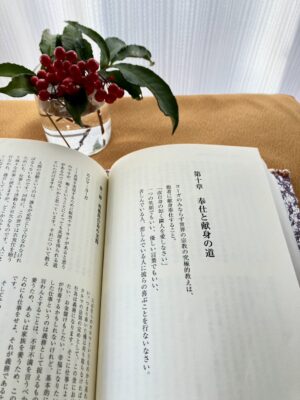

献身

誰ものアートマンなる真実在という存在は、何ものにも依存しません。全く自存、自立しているものです。だから常に自由で普遍的で至福です。それだけが真実です。その他のもの、たとえ聖典の教えであろうが言葉であろうが、全ては消え去ります。存在というものだけがリアリティです。

それを知ったならば、たとえこの限りある体の状況でも、その道具として、肉体が朽ちるまで存分に動かせばいい。それは正に献身、身を捧げるということに尽きます。

『マハーヨーギーの真理のことば』第十章 奉仕と献身の道 /第三節 ヨーギーの行為 より

アートマン:真我、真の自己。絶対不滅の存在。純粋な意識。

昨年、これからの人生をどう生きたいのかを自分に問い直し、瞑想を深める中で「残りの人生を神・真理とともに生きていきたい!」という思いが、以前にも増してはっきりと自分の内側から湧き上がってきました。

自分も他者も生きとし生けるすべてが真実在の顕れであるなら、その真実在のために限りあるこの身体を道具として朽ちるまで動かす─。それはなんと喜びに満ちた幸せな生き方でしょう!そして、そのように思えることがもう既に神の祝福の中にあるのだと感じています。

今年も喜びとともにヨーガを生きていきたいと思います。

日々の実践を通して、その喜びを皆さまと分かち合えますように!!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

シャルミニー

会の後半に、師がアーシュラマでアーサナのクラスをされていた時の映像が公開されました。師の真剣な表情に会場から「かっこいい!!!」とため息交じりの声が上がりました。その方がジャヤンティー後に「指導する時のあの鋭く真剣な眼差しに、あなたは真剣かを突きつけられました」とコメントをくださいました。

会の後半に、師がアーシュラマでアーサナのクラスをされていた時の映像が公開されました。師の真剣な表情に会場から「かっこいい!!!」とため息交じりの声が上がりました。その方がジャヤンティー後に「指導する時のあの鋭く真剣な眼差しに、あなたは真剣かを突きつけられました」とコメントをくださいました。