2011年3月11日午後2時46分18秒、死者数約15800人、行方不明者数2590人、大惨事を引き起こした東日本大震災から4年が経ちました。ここ福島では帰還困難区域の整備の遅れ、東電の補償問題、被災地に住む人たちの高齢化の急激な加速、仮設住宅の孤独死、風評被害による企業の経営危機…などなど、色々な問題が山積みですが、それでも少しずつ復興に向けて進んでいることもあります。

今月の1日、常磐道自動車道が全面開通しました、常磐自動車道というのは、埼玉と仙台を結ぶ高速道路です。これによって首都圏と東北の行き来が容易になりました。この道は東日本大震災の原発事故で工事は中断し、三年遅れで計画から約50年をかけてようやく完成となりました。この道路については、人の往来が活発化し地域の活性化につながるという希望的見方がある一方、立ち入りさえ禁止されている帰還困難区域や自由に入れるが住むことができない居住制限区域を通り、最も原発に近い所では、約6キロの場所を通るため、その安全性が疑問視されています。このような区域の料金所には線量をモニタリングする電子ボードがあり、今のところその線量は国が規定する値を下回っているようですが、被爆の危険を心配し安全のためなら遠回りする方がいいという意見もあるようです。また、いずれこの道は、放射性物質に汚染された土の中間貯蔵施設予定地の双葉、大熊両町にも繋げられ、その搬入路としての大切な役割を担うだろうとされています。

私個人としては、結構喜んでいます。なぜなら、ここから東京まで一本道、車で行けるようになるからです。あとは、私の運転能力だけです…。ふふっ。東京も賑わってきたみたいですし、もっと運転頑張ります。

話は当時のことに戻ります。この二年間、一緒に働くスタッフから何度も何度も震災の時の出来事について話を聞いてきました。私はインドにいたので、当時のことはコルカタで見たテレビのニュースで知ったことがほとんどです。スタッフの話の多くは、メディアでは知ることができない個人的なことや病院のこと、この地域周辺のことです。今日はその中のほんの少しですが、ここであった当時の出来事をお伝えしたいと思います。

私の職場は原発から25キロの所にあります。震災後、次々と職員はここを離れていきました。気づけば、それまでの3分の1になっていたといいます。でも、入院患者さんはいるので、残った職員で患者さんの命を守り続けないといけない。いなくなった給食調理人さんの代わりに事務の人たちが残されたレシピを見ながら患者さんの食事を作り、看護師に代わって食事介助をしました。震災後原発事故の影響でここには一か月ほど自衛隊すら来なかったため、食材が手に入らず、日に日に給食の種類も量も減っていったといいます。いつか患者さんは飢えて死ぬんじゃないだろうか、みんなそう思ったそうです。(でも、糖尿病患者さんは逆に病気が良くなったらしい…。やっぱり現代人って食べ過ぎなんだなあ。)

師長の責任を果たすことは、とても厳しい任務を引き受けることでもあります。ある病棟の師長さんは、子どもが津波で流されました。でも、それを悲しむ暇もなく時間を問わず患者さんと病院のために働き続けました。彼女の家族も総出で病院の仕事を手伝ったといいます。

病院は3月19日、患者さんを県外の病院や施設に避難させるためバスで移動させました。それまでに患者さんそれぞれの荷物をまとめ、すぐにバスに積めるよう、少ない職員で夜勤も日勤も関係なく働き続けたそうです。でも、ずっと寝たきり状態だった患者さんが普通のバスに何時間も乗ることには耐えられません。バスの中で急変し亡くなった方もいたそうです。

行政も住民を避難させるために不眠不休で働いたといいます。バスを用意して地域住民を移動させようとしました。ある日、町の放送でこう聞かされたそうです。○月○日最後のバスが出ます。このバスに乗るかどうかは各自で決めてください。もし乗らない場合、個人の責任で避難してもらうことになりますが、その場合補償は出ませんと。でも、最後のバスが出るその日、まだ病院に患者さんはいたのです。職員は悩みました。去るべきか、止まるべきか。3月19日すべての患者さんの移動が終わると、残ったスタッフが集められ、院長から病院を一旦閉めることが伝えられました。再開は保障できないので、他で働いてもいい、でも再開した時には、できたらまた戻って来て欲しいと言われたそうです。このことを話してくれたスタッフは、その後もすぐには避難せずここに住み続けました。他の店も会社も閉まっているので、どこかで働くこともできない。放射線量が高いから外に出るなと言われる。ごみの収集もなかったため、町はゴミだらけだったといいます。

こうして守り続けてくれた人がいるから、今も病院は存続し地域の人が医療を受け続けることができる。そして私の働く場がある。今彼女たちはあの時の地震の揺れさえ笑って話してくれるけれど、多くのストレスを自分で克服してきたことがその様子から感じられます。ここの未来はおそらくまだたくさんの困難が待っているに違いない。でも私が二年ここで過ごして感じることは、たとえ現実が思いのままにいかず重く苦しかったとしても、その現実に踏みとどまり忠実に生きようとする時、それを生き抜く力が与えられるということです。

今日はそれぞれがあの震災に向き合う日です。私は仕事ですが、2時46分には職員みんなで黙とうを捧げます。震災によって犠牲となられた方々のご冥福を心からお祈りいたします。

ユクティー

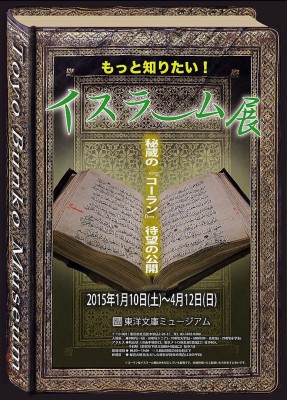

でも、『コーラン』は預言者ムハンマドに授けられた唯一の神アッラーの言葉(啓示)をまとめたものであり、その預言はアラビア語で授けられたため、神の言葉を置き換えるなどということは許されず、『コーラン』をアラビア語以外に翻訳するということは長らく禁じられていたそうです。今ではできるようになりましたが、それでも「アラビア語以外の言語で書かれたものはコーランとはいえない」という考えは変わらず、他の言語で書かれたものは『コーラン』そのものではなく、「コーランの注釈書」とみなされているようです。『コーラン』とはアラビア語で「誦まれるべきもの」という意味であり、礼拝の時にはアラブ圏以外のイスラーム国の人々も暗記したアラビア語のものを暗誦するそうです。しかし、文字があんなに美しいと感じたのは生まれて初めてでした。きっとアラビア語やペルシャ語の文字が美しいのでしょうが、各節の区切りを示す金色の花や、発音の注意点を書き加えた赤い記号もまた、『コーラン』の美しさをより際立たせているのではないかと思えます。

でも、『コーラン』は預言者ムハンマドに授けられた唯一の神アッラーの言葉(啓示)をまとめたものであり、その預言はアラビア語で授けられたため、神の言葉を置き換えるなどということは許されず、『コーラン』をアラビア語以外に翻訳するということは長らく禁じられていたそうです。今ではできるようになりましたが、それでも「アラビア語以外の言語で書かれたものはコーランとはいえない」という考えは変わらず、他の言語で書かれたものは『コーラン』そのものではなく、「コーランの注釈書」とみなされているようです。『コーラン』とはアラビア語で「誦まれるべきもの」という意味であり、礼拝の時にはアラブ圏以外のイスラーム国の人々も暗記したアラビア語のものを暗誦するそうです。しかし、文字があんなに美しいと感じたのは生まれて初めてでした。きっとアラビア語やペルシャ語の文字が美しいのでしょうが、各節の区切りを示す金色の花や、発音の注意点を書き加えた赤い記号もまた、『コーラン』の美しさをより際立たせているのではないかと思えます。