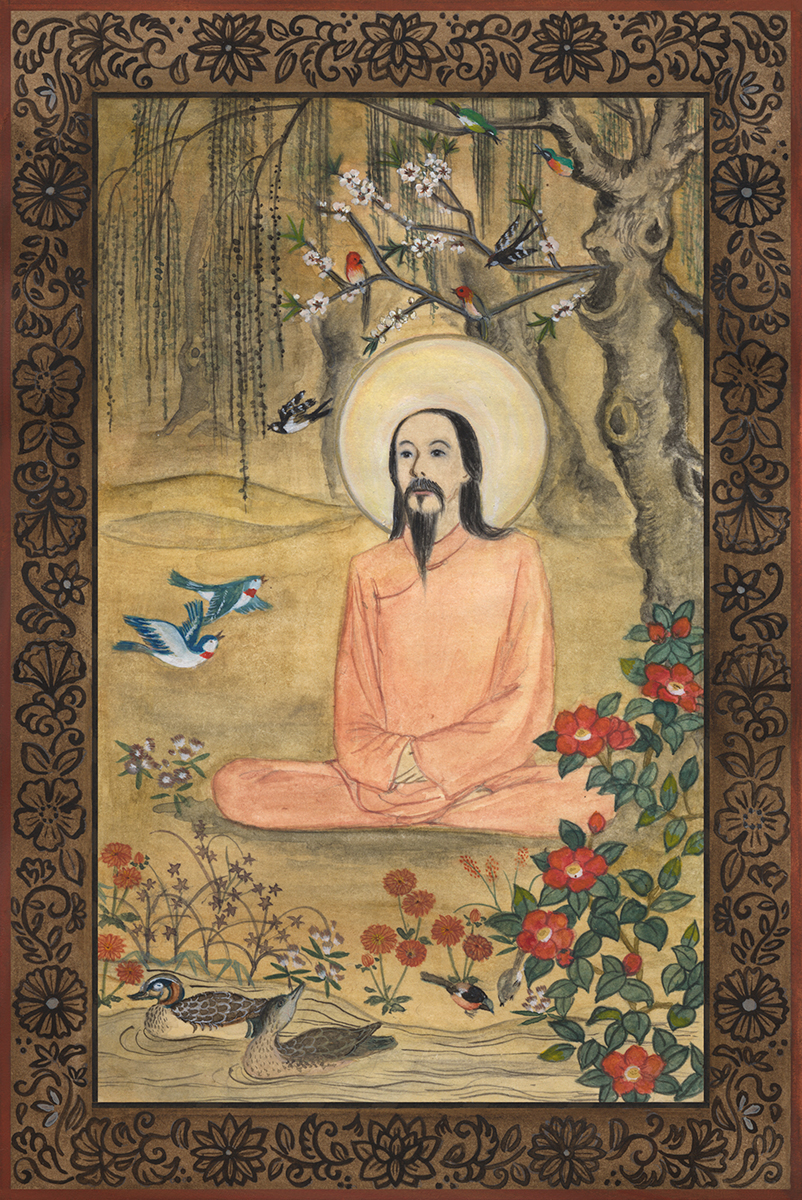

今年の春の祝祭は、インドの聖者、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダに迫っていく内容になるとのことで、とても楽しみにしています。個人的にもこの機会にヴィヴェーカーナンダにもっと親しみたいと思い、本を読んでいます。今年のブログでは、『ヴィヴェーカーナンダの生涯』から印象に残ったエピソードなどから想像を膨らませてイラストを描いていく予定です。

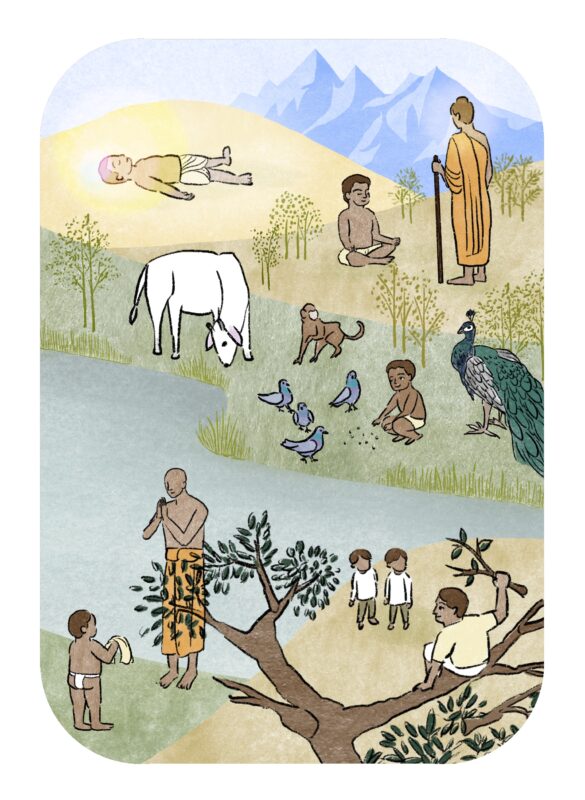

今回は子供の頃のヴィヴェーカーナンダのいくつかのエピソードをイラストに描きました。 可愛く陽気な性格で、エネルギーに溢れていた子供の頃のヴィヴェーカーナンダ。

可愛く陽気な性格で、エネルギーに溢れていた子供の頃のヴィヴェーカーナンダ。

ペットの牝牛や猿や鳩や孔雀を可愛がっていたそうで、それを聞くと鳥や動物に対する愛情を持ち、命を大切にされていたことを感じます。

またサードゥ(僧)が好きで、サードゥが施しを求めた時には、唯一の持ち物であった新しい腰布を与えてしまうほどでした。

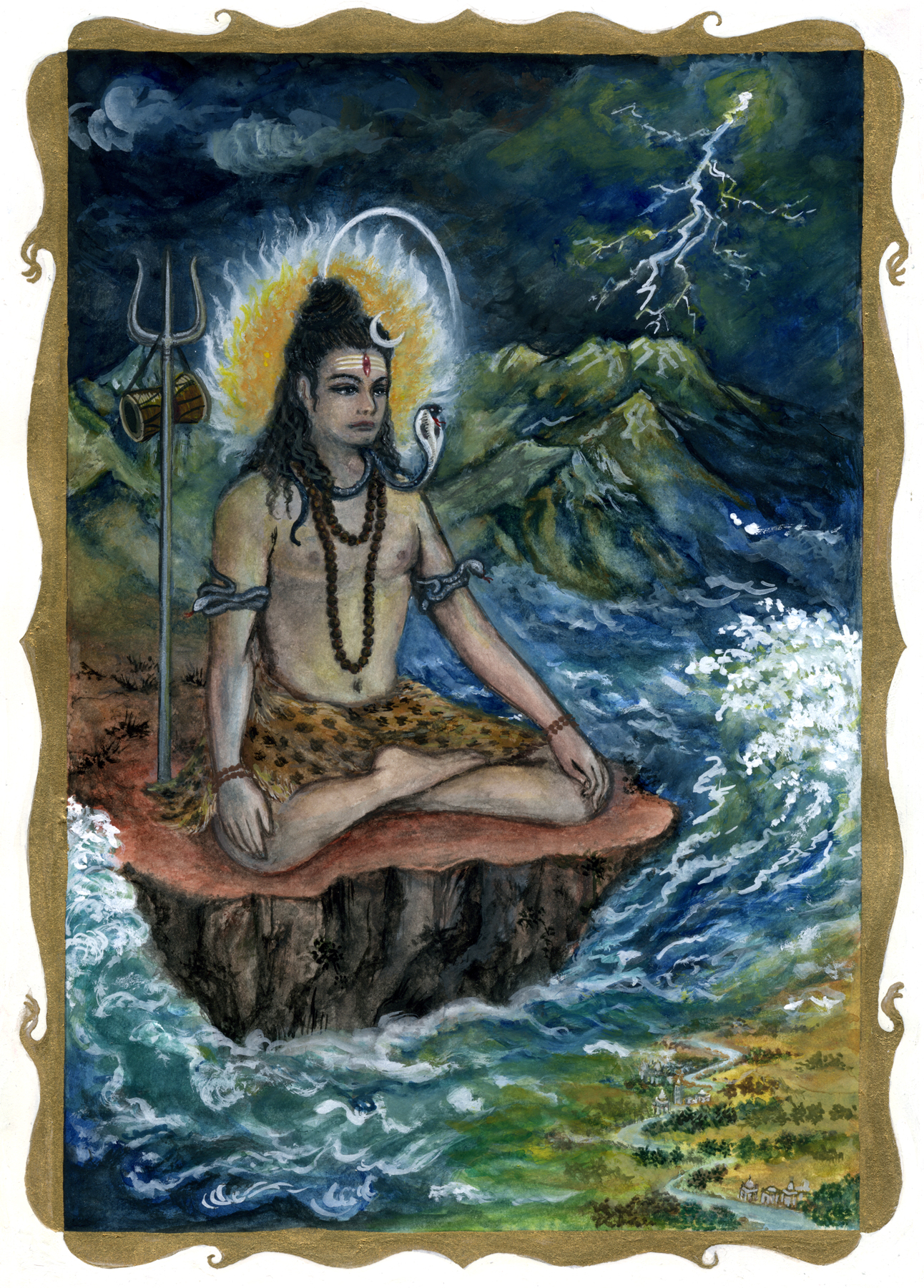

母親から教わったヒンドゥの神々への愛を育み、子供の頃からシヴァの神像の前で瞑想を行なっていました。瞑想の最中にはしばしばこの世に対する意識を失い、ある時は、杖と水椀を携えた澄み切った表情の光り輝く人のヴィジョンが見えました。それはおそらく仏陀のヴィジョンだったと、後に思われたそうです。

この頃は眠りに入ろうとする時に、毎日不思議なヴィジョンを体験しました。目を閉じると、眉間に輝く光の球が色を変えながらゆっくり広がって、最後には全身に白い光を浴びせながら破裂するのです。この光を見つめながら徐々に眠りに落ちていきました。毎日のことなので誰にでも起こる現象だと思っていましたが、友人が、そんなのは見たことがないと言うのを聞いて驚きました。この光は、偉大な霊性の過去と生来の瞑想の習慣を示唆するものでした。

このように子供の頃から神を慕い、神との強い結びつきを感じさせるヴィヴェーカーナンダですが、恐れと迷信には我慢がなりませんでした。ある時ヴィヴェーカーナンダは友人たちと子供の悪戯で、近所にある木に登って花を摘んだりして遊び、その木の持ち主に注意を受けていました。それでも悪戯を止めないので、木の持ち主はこう言いました。「あの木を守っている白い着物の幽霊は、邪魔されると、必ず首をへし折りに来るんだぞ」

それを聞いて友人たちは怖がって木に近づくのを止めました。しかしヴィヴェーカーナンダはいつも通りに木登りを楽しんで、さらに枝を数本折るという悪戯をして、友人たちにこう言いました。

「君たちは何て馬鹿なんだ! ほら、僕の首はまだつながっているじゃないか。あの爺さんの話は真っ赤な嘘だ。自分が本当だと信じない限り、人の言うことを信じるな」

この単純にして大胆な言葉は、ヴィヴェーカーナンダが将来世界に発した次のメッセージを暗示するものでした。

「本で読んだからといって、信じてはならない。誰かが本当だと言ったからといって、鵜呑みにしてはならない。伝統的に崇められている言葉だからといって、信じてはならない。自分で真理を見つけなさい。解明しなさい。それが本当に理解するということだ」

子供の頃から深い洞察力を持ち、真実を見極めようとしていたこと、またそれを大胆に行動に移していたという、ヴィヴェーカーナンダの素晴らしい気質や探究心を知ることができるエピソードで、印象に残りました。

サルヴァーニー