前回のブログで「大いなる真剣さ」とは、カミソリの刃の上を渡り切るほどの強い信念を持ち、一分の隙もなく集中し続けることではないか、と書きました。

ヨーガではこの状態のことを「一点集中」といいます。常に一点集中の状態でありたいと願うものの、日常生活の中で起きる様々な出来事や、自分の心に振り回されて、持続することができないことが多々あります。

葛藤したり悩んだりしながらも、その境地への憧れの思いだけは強く持って実践を続けていますが、強烈な一点集中状態になっていたのだと後で気付いたことが何度かあります。

最初にそれを体験したのは、乗り越えられると思えないような大きな問題が起きた時でした。

あらゆることが信じられず、真理の教えも無意味に感じてしまい、ヨーガの実践を続けることが苦しくなりました。かといって元通りの生き方に戻るのは怖く、寄る辺ない思いで過ごしていました。教え導いてくださっている師に対し、心の中で申し訳ないと詫びながらも、何とかしてほしいと助けを請うような日々が続きました。

ある日、息をするのも苦しくなり、体を動かす気力もなくなり、自分の存在を今すぐ消してしまいたい、そんな思いに支配されました。

私自身のことも世の中のことも真理の教えも、何もかもどうでもいい!

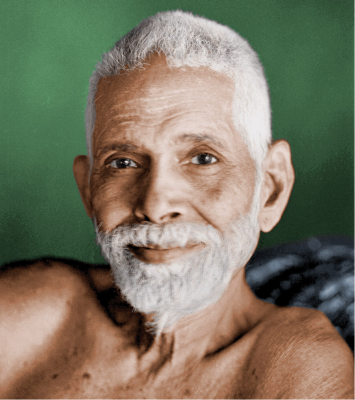

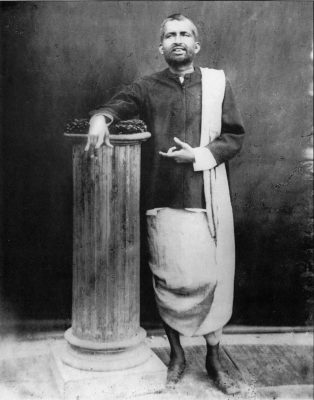

そう思った瞬間、私という意識や思い煩っていたこと全てが消え、ただ師の存在だけを感じました。

大量の涙とともに抱えていたもの全てが流れ出て、久しぶりに息ができたような感覚になり、他には何もいらないから師への想いだけは失いたくない!!と必死に願いました。

それからしばらくの間、師に意識が集中した状態が続き、不安も恐れも全くない、これまで感じたことがないほどの平安な気持ちで満たされました。

何がそんなに苦しかったのかも思い出せなくなり、気力が戻って普通に動けるようになりました。

問題が解決されたわけでも、状況が改善したわけでもなかったけれど、意識が師からそれることがなかったため、心が何にも反応しなくなり、やるべきことを淡々と行えるようになっていったのだと思います。

苦しかった時、光り輝く真の自己が私の中にもあると信じたい一心で、タペストリーを見つめ続けていました。

苦しかった時、光り輝く真の自己が私の中にもあると信じたい一心で、タペストリーを見つめ続けていました。

その時の師の存在だけがあるという感覚は、今もずっと胸の奥にあります。

そして、私の意識が師に集中されている時に平安な気持ちを感じたのは、師が永遠に変わることのない純粋な存在そのものだからだと思います。

これからも、どのような状況にあっても真実に憧れ向かっていこうとする想いだけは手放さず、強く求めていきたい。それによって、私たちの中にある永遠に変わることのない純粋な存在、それだけになることができるまで。

ハルシャニー